Principes du montage photo stéréo

(l'exemple du 6x13)

par

Henri PEYRE

Introduction

Faire un bon montage est d'autant plus

facile que la prise de vue a été bien réalisée. Aussi commençons-nous

cette partie sur le montage par quelques rapides conseils concernant la

prise de vue stéréoscopique. Puis la page évoque les principales

stratégies de montage des bons auteurs.

Nous expliquons notre propre méthode en image dans

une autre page.

Conseils pour la prise de vue stéréoscopique

Si vous utilisez un appareil non

stéréoscopique

- Utilisez obligatoirement un pied et

un rail comportant un niveau à bulle. Evitez de réaliser la paire de

vues au jugé. Choisissez un écart entre les 2 vues d'environ 6,5 cm.

Evitez tout objet en mouvement sur votre prise de vue.

Que vous ayez ou pas un appareil de prise

de vue stéréoscopique

En stéréo l'observateur de la vue

supporte mal une limitation de circulation du regard due à un manque de

netteté dans l'image. Autant en photo plate il est recommandé de jouer

de l'opposition du net et du flou, autant en stéréo la faiblesse de

profondeur de champ irrite à tous les coups le spectateur, le même qui

aurait apprécié d'avoir son regard conduit en photo plate : est-ce de

retrouver au milieu de cette illusion de relief la désagréable

impression qu'il doit changer ses lunettes ? En tous cas le fait est là.

Donc : essayez d'obtenir la plus grande netteté possible en tâchant

d'utiliser la plus grande profondeur de champ possible : si le sujet

est immobile, fermez au maximum le diaphragme et tant pis pour la

diffraction possible lors de l'utilisation d'un diaphragme très fermé.

Utilisez au mieux les

tables

de profondeur de champ) ; s'il y a des personnages en mouvement,

fermez le diaphragme au plus juste pour rester dans une vitesse

compatible avec les personnages en léger mouvement (1/50ème, 1/60ème de

seconde).

Comme vous risquez de devoir employer

des temps de pose longs, prévoyez un pied.

Réalisez systématiquement vos prises de

vue avec un niveau de sorte que la base des vues gauche et droite

soit au même niveau horizontal sur le film.

Si vous utilisez des diapositives, ne

tolérez aucune brûlure des hautes lumières : en cas de zone morcelée

avec des mi-ombres, réglez la pose comme si vous étiez entièrement en

zone ensoleillée. Sacrifiez les basses lumière, pas les hautes.

Suivez la règle du "trentième" :

pour cette règle issue de la pratique, si les 2 objectifs de prise de

vue sont écartées de 6,5 cm, n'acceptez aucun premier plan à moins

de 30 x 6,5 cm = 1,95 m

de votre appareil photographique. Vous ne pouvez outrepasser cette règle

que si les arrière-plans sont proches des premiers-plans ou si vous

prenez les photographies avec une focale plus courte et les regardez

avec une focale plus longue. C'est le cas si vous possédez par exemple

un deuxième appareil 6x13 de focale 55mm dont vous examinez les clichés

dans la même visionneuse que celle qui vous sert à regarder les vues de

votre 75mm. Cet appareil convient typiquement à la nature morte : faible

profondeur de champ et vue prise de tout près.

Les principes du montage stéréoscopique

Respect absolu de la verticalité

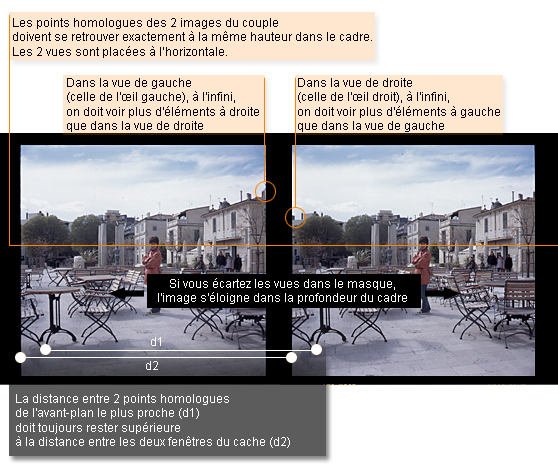

Evitez toute déviation verticale ou toute

rotation (même identique) de chacune des vues. Les points homologues des

2 images du couple doivent se retrouver exactement à la même hauteur

dans le cadre. Les lignes horizontales des 2 images doivent être montées

à l'horizontale et se correspondre.

Evitez toute violation de fenêtre

Le placement de l'image photographiée en

avant ou en arrière du cadre que constituent les montants du cache

dépend de ce que vous écartez ou rapprochez les 2 vues horizontalement à

l'intérieur de leur fenêtre de cadre. Si vous écartez les vues dans

le masque, l'image s'éloigne dans la profondeur du cadre. Si vous

rapprochez les vues, l'image se rapproche de la fenêtre du cadre.

L'image photographiée doit apparaître la

plus près possible du cadre. Mais attention, sauf volonté expresse de

réaliser un "surgissement",

la distance entre 2 points homologues de l'avant-plan le plus proche

doit toujours rester supérieure à la distance entre les deux fenêtres du

cache.

En pratique c'est simple : on regarde le

couple en relief, et on fait glisser latéralement l'une des vues jusqu'à

ce que la fenêtre du masque coïncide avec le premier plan. La fenêtre du

masque doit au final se retrouver légèrement en avant du premier plan de

la vue. Seule exception à cette règle : un élément complètement isolé en

premier plan de l'image peut être porté en avant de la vue de sorte de

réaliser un effet de jaillissement. Ne réalisez de surgissement que sur

un élément d'avant-plan non coupé par le cadre.

Conseil additionnel

Dans la vue de gauche (celle de l'œil

gauche), à l'infini, on doit voir plus d'éléments à droite que dans la

vue de droite.

Réciproquement, dans la vue de droite (celle de l'œil droit), à

l'infini, on doit voir plus d'éléments à gauche que dans la vue de

gauche.

Résumé en image

Le montage stéréoscopique en pratique

Dans le cas où la photographie a été prise

avec un seul appareil non stéréoscopique et en 2 étapes, vous êtes en

danger et devez être particulièrement soigneux au montage : vous n'avez

en effet aucune aide vous permettant d'associer rapidement et facilement

2 vues l'une avec l'autre. Si vous faites du 6x13, heureusement,

le format un peu plus grand "rattrape" quelque peu d'éventuelles

imprécisions de montage, mais toujours au détriment du confort visuel.

Donc ne comptez pas trop dessus et essayez d'être précis.

Nous expliquons ici le montage le plus

facile dans le cas où les vues ont été prises avec un appareil à 2

objectifs donnant des photographies contigües (cas des formats 6x13,

45x107 et

Super Duplex).

Nous nous inspirons de la méthode préconisée par

G.Dirian (in La Transposition Automatique des Couples

Stéréoscopiques sur Pellicule) qui nous a semblé la plus claire sur

la question.

L'auteur rappelle que le montage a pour

but :

1. Un parallélisme rigoureux entre toutes les droites joignant 2 points

homologues et l'absence de toute rotation, y compris d'une rotation

identique de deux images (cette condition est totalement remplie si on

photographie avec un appareil sur un rail ou avec un appareil donnant un

couple stéréoscopique, donc on n'insiste pas)

2. Un parallélisme rigoureux entre ces droites et le bord de la monture

(il faut souvent y travailler, même si le respect du niveau à la prise

de vue peut faciliter énormément les choses)

3. Une constance rigoureuse de l'écart entre points homologues images

d'objets situés à l'infini (et non des objets les plus éloignés

visibles). Sur ce dernier point G. Dirian est un peu sur la défensive,

admettant des "dérogations à ce principe qui ne devraient être

qu'exceptionnelles". Si l'on nous a suivi dans la partie précédente, G.

Dirian ne fait rien moins que contester la pratique de l'écartement ou

du rapprochement des vues dans le masque (qui permet d'avancer ou de

reculer l'avant-plan dans le cadre). C'est là une prise de position

"puriste" quant à l'effet-relief, qui devrait rester pour l'auteur le

plus naturel et le plus constant possible.

Ceci amène l'auteur à poser "les principes

d'une transposition automatique d'un couple sur pellicule". Il faut :

a/ "Effectuer la transition des 2 vues parallèlement à une droite

joignant 2 points homologues quelconques (et non parallèlement au bord

du film).

b/ Régler l'écartement des vues en se basant exclusivement sur la

distance entre points homologues à l'infini du couple transposé, après

avoir décidé ce que sera cette distance sur le couple transposé"

Succession des opérations

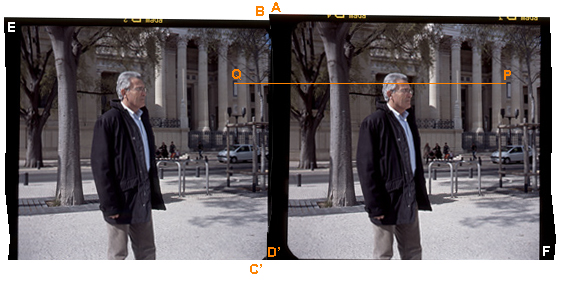

1/ Création de la base

On place le couple stéréoscopique ABCD -

dont les bords sont ici bien mal coupés aux ciseaux - sur une table

lumineuse. A l'aide d'une règle métallique à bords parallèles et d'un

cutter, on coupe la partie D'C'DC en calant la règle sur deux points M

et N homologues à l'image. (D'C' est donc parallèle à MN). Il est

recommandé de ne pas poser directement la règle sur la diapositive mais

de couper au travers de la protection en cellophane avec laquelle le

film a été livré. Pour éviter tout glissement malencontreux G.Dirian

conseille même de faire sabler la partie de la règle en contact avec la

cellophane.

On remarquera que plus la photographie a

été prise de travers et plus on a une coupe importante sur la vue

stéréoscopique... pensez la prochaine fois à horizontaliser le plus

possible l'appareil photographique au moment de la prise de vue !

Soyez extrêmement scrupuleux et exact à la

découpe; c'est le moment le plus important (et le plus dangereux pour la

vue) de tout le montage.

2/ On doit obtenir ce couple

stéréoscopique "basé" sur lequel on mesure à présent la distance entre

deux points homologues à l'infini Pet Q : cette distance correspond à

l'écartement exact de vos deux objectifs au moment de la prise de vue.

NB. Sur notre vue on n'a pas de point

homologue à l'infini. On s'est contenté de prendre une valeur qui est

très proche, la fenêtre sous le portique étant déjà bien éloignée.

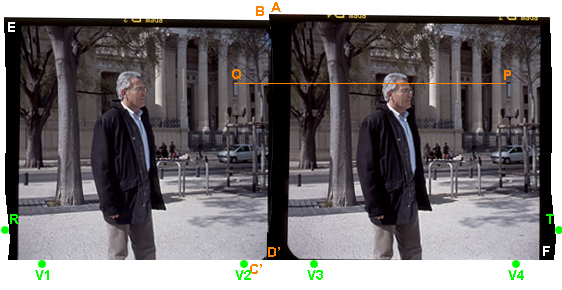

3/ Le couple est ensuite séparé par un

coup de ciseaux EF :

4/ Puis on

inverse les deux vues en fixant la distance entre 2 points

homologues à l'infini à une valeur donnée qui peut être PQ (on aura

l'impression de relief la plus proche de celle captée par l'appareil

photographique) mais qui peut être aussi différente, et fixée par vous

(c'est là que G. Dirian insiste pour que vous preniez celle que vous

voulez mais la laissiez fixe d'une vue à l'autre). La translation des 2

vues doit se faire parallèlement à la base D'C' (une sorte de butée

peut-être utile). En fin d'opération les 2 vues sont scotchées entre

elles ou fixées par tout moyen à votre convenance.

5/ Pour l'automatisation : G.

Dirian suggère la confection d'un gabarit de transposition sur lequel on

peut pratiquer le montage

automatique des vues (c'est à dire un montage fixant définitivement

la valeur donnée à la distance de points homologues à l'infini). Il

conseille la fabrication du gabarit dans une matière plastique rigide

munies de 6 butées cylindriques de 4mm de diamètre, également en matière

plastique, engagées et collées dans des trous réalisés dans la matière

plastique. Il insiste sur la précision nécessaire qui implique le

recours aux services d'un fraiseur.

On a figuré sur le schéma suivant les

butées permettant d'automatiser le positionnement :

La distance RT sera alors égale à 2 x PQ

si l'on a conservé la distance aux homologues à l'infini

ou à PQ + X si on a choisi X comme distance des homologues à l'infini

après le montage.

6/ Contre l'automatisation :

La Victorian 3D Society, au contraire de G. Dirian, prône un montage

largement piloté à l'œil et à l'aide d'une grille, en conseillant de

faire glisser les vues à l'horizontale pour placer la fenêtre au bon

endroit dans la vue. On y insiste surtout sur la règle selon laquelle la

distance séparant les points homologues les plus proches doit être

toujours supérieure à celle séparant les 2 fenêtres qui vont masquer la

vue. Si cette règle n'est plus respectée, il y a jaillissement. On

peut le faire exprès, encore faut-il que l'objet en jaillissement n'ait

aucun contact avec la fenêtre. Les auteurs déconseillent par ailleurs un

éloignement des points homologues à l'infini supérieur à 63,4mm (cette

valeur étant donnée sans explication dans notre référence).

Dans cette méthode pas seulement

australienne (méthode

2 de Fritz G.Waack), on tâche simplement d'amener le premier plan le

plus près possible du plan de la fenêtre en faisant glisser les vues

dans les masques et en surveillant les opérations avec un stéréoscope.

Une autre méthode classique consiste à

choisir comme valeur de séparation pour les homologues à l'infini la

distance séparant les deux caches (d'après

Fritz

G.Waack, méthode 1). On pourra donc choisir cette valeur comme QP de

montage de la méthode Dirian, puisque G. Dirian reste muet sur le choix

de cette dimension et se réserver la possibilité de jouer sur le

glissement des vues pour jouer d'éventuels surgissement sur certaines.

Ces dernières méthodes peuvent nécessiter

de pouvoir contrôler facilement l'horizontalité des déplacements des

vues. De la même façon si vous ne désirez pas aller jusqu'à la

fabrication d'un gabarit ou ne désirez pas fixer définitivement la

distance des homologues à l'infini, et êtes à la recherche d'un

entre-deux vous facilitant le montage, vous pouvez télécharger ici une

grille qui vous aidera à monter simplement vos couples 6x13 sur la

table lumineuse.

Un mot pour terminer : les manipulations au départ semblent assez

compliquées, et il faut vraiment commencer à pratiquer pour se faire

sa religion et vivre ce que les mots veulent dire. Heureusement le

résultat procure énormément de plaisir. Quand le relief vous saute à

la tête, c'est autre chose et vous êtes instantanément payés de vos

efforts.

Après cette page qui récapitule les méthodes des bons auteurs, vous

pouvez aussi lire, si vous avez l'intention de pratiquer le montage

sous verre, la

page où je montre en image la façon dont je procède pour le

6x13. |