[abonnement gratuit]

l'auteur

|

Bernard Birsinger

8 rue de la gare

68540 Bollwiller

France

Bernard Birsinger (né le 15 janvier 1949

à Mulhouse)

Vit et travaille à Bollwiller en France

En 1975, il ouvre la première galerie photo privée de France en

province : la galerie Nicéphore

Puis il devient boursier de la Fondation Nationale de la Photographie à

Lyon

Il a participé à la Mission photographique de la DATAR

Formation

Richard Avedon (Famous Photographers School, New York)

Irving Penn (Famous Photographers School, New York)

Lee Friedlander (masterclasse, Galerie Zabriskie, Paris)

Lewis Baltz (masterclasse, Zürich)

Expositions

Photokina à Cologne 1972, 1974, 1976

Art Basel, Bâle, 1979

Musée de l’Elysée, Lausanne 1989

Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône, 1991

Musée Ruhrlandmuseum à Essen (1994)

Projet August Sander, 60 ans après, die Saar : Institut Culturel

d’Essen, Saarbrücken et Mainz

Projet August Sander, 60 ans après, die Mosel : Cité du livre,

Aix-en-Provence (1993)

Exposition Bernard Birsinger / August Sander en même temps que Wols

Projet l’Industrie en Ruhr et Lorraine : Galerie Robert Doisneau (1994)

avec la participation d'Andreas Gursky

Biennale Internationale de l’Image de Nancy (1997)

en même temps que Robert Adams (photographe)

Bernd et Hilla Becher et Thomas Struth

Exposition Le Rhin (juin 2004)

avec la participation d'Henri Cartier-Bresson

Le Musée d'art contemporain Fernet Branca

Re-projet de la Mission photographique de la DATAR, 20 ans après

4 communes (octobre 2007)

Musée d’Art Contemporain de Barcelone (MACBA), novembre 2008

en même temps que Robert Adams (photographe), Eugène Atget, Walker

Evans, Helen Levitt, August Sander, Paul Strand...

Musée Berardo à Lisbonne, mars 2009, en même temps que Robert Frank

(photographe), Dorothea Lange, Ed Ruscha...

Gustave Courbet, son Pays et la Datar revisitée (2005-2010), à La

Filature (Mulhouse), Scène Nationale, septembre 2010.

Bibliographie

1989 : Datar, éditions Hazan Mission photographique de la DATAR

Paysages en phototypie (direction artistique Pierre de Fenoyl)

1994 : Vis à Vis, commande avec la participation d’Andreas Gursky,

Ruhrlandmuseum Essen

1994 : L’Oeil Complice, 25 préfaces sur la photo

1983-1993 de Patrick Roegiers (Journal Le Monde), éditions Marval.

Tél.03 89 48 16 14

bbb8(at)wanadoo.fr

|

Lire aussi

Une

interview de Bernard Birsinger autour de Twentysix Gasoline Stations

d'Edward Ruscha

Une présentation de

Twentysix Gasoline Stations d'Edward Ruscha par Bernard Birsinger

Twentysix Gasoline Stations - toys par Bernard Birsinger

interviewé par

|

Emmanuel Bigler

est professeur (aujourd'hui retraité) d'optique et des

microtechniques à l'école d'ingénieurs de mécanique et des

microtechniques (ENSMM) de Besançon.

Il a fait sa thèse à l'Institut d'optique à Orsay

E. Bigler utilise par ailleurs une chambre Arca-Swiss

Mail

|

Téléchargez cet article

au format pdf

|

|

Sur les traces

d’August Sander

Par

Bernard Birsinger

Propos recueillis par Emmanuel Bigler

Résumé

Bernard Birsinger nous raconte comment il est allé un jour au

pays d’August Sander pour voir les lieux où le célèbre portraitiste

a vécu et travaillé, en particulier là où il a photographié des

paysages. Dans ce voyage, Bernard Birsinger a rencontré des témoins

ayant connu August Sander, et il en a rapporté un travail

photographique sur les lieux de mémoire de l’auteur des « Hommes du

vingtième siècle ».

Introduction

Qui était August

Sander ? [1]

Figure 1: August Sander en 1925

Bernard Birsinger (BBB [2]) :

Dans toute quête culturelle, il est important de connaître le décor

et aussi ce qui se cache derrière ce décor. Les biographies

officielles à propos de Sander comme celle du Getty Museum [3],

du MoMA [4],

d’Aperture [5]

ou de la Tate Gallery [6]

de Londres suffisent-elles à nous renseigner ? Eh non. En plus, en

tant que photographe, j’ai toujours encore en tête, de façon

lancinante, cette phrase de la célèbre photographe américaine Diane

Arbus [7] :

« Rien n’est jamais comme on a dit que c’était, c’est ce que je

n’ai jamais vu avant que je reconnais », phrase tirée de son livre

paru en 1973 aux éditions du Chêne [8].

Et vous ne le saviez pas, ça alors ?

Il était donc grand temps pour moi de prendre mon bâton de

pèlerin et de parcourir par monts et vaux l’Allemagne sur les traces

de Sander, pour mener un double projet photographique.

En un : mener un « Rephotographic Survey Project » comme celui

mené à propos de Timothy O’Sullivan en 1977 [9],

aux USA. Là, le mien concerne les paysages d’August Sander, en

Allemagne.

En deux : mener « mon propre projet » photographique dans le même

espace géographique qu’August Sander.

Tout ce travail s’étalera lors d’expéditions successives sur

différentes années. L’expédition initiale et exploratrice date de

1981 : une expédition de reconnaissance qui démarre sur le Rhin,

à hauteur des « Siebengebirge », au kilomètre 645 du Rhin [10].

Alors ce Sander ?

Que se passe-t-il en ce vendredi 17 novembre 1876, dans cette

bourgade d’alors de 2300 habitants, Herdorf, bourgade allemande

entourée de collines dodelinantes mais avilies par des percements

miniers successifs et ceci depuis 1792, voire même avant ? Voilà que

naît à domicile, en plein centre de Herdorf, à l’étage d’une maison

particulière (figure 2) [11],

August Sander.

Figure 2: Maison natale d’August Sander à Herdorf [11] ;

il est né dans la pièce donnant sur le balcon.

Enfance heureuse, cours dans une école évangélique, parents

l’initiant au dessin… et hop, à 13 ans au boulot comme c’était la

tradition dans toutes ces familles travailleuses puis industrieuses

habitant à 48 kilomètres à vol d’oiseau au sud-ouest de cette grande

ville qu’est Cologne. Ici, on était à la fois paysan une grande

partie de l’année et on partageait le reste de son temps à œuvrer

dans ces collines percées situées au sud et nord de Herdorf, pour

chercher à extraire du minerai de fer. D’ailleurs le père d’August

Sander occupait un poste de « charpentier de galerie » dans ces

mines environnantes, père qui deviendra invalide.

Ah, à 13 ans déjà…

A13 ans, ce cher August œuvrait déjà comme

manœuvre-apprenti dans la mine de fer de San Fernando de Herdorf.

Et vous chers Internautes, dès à présent, vous vous demandez

comment on peut devenir un jour photographe dans cet univers là ? En

plus à Herdorf où aucun photographe n’est installé… Herdorf bourgade

encore très majoritairement agricole et où les liaisons ferroviaires

étaient difficiles.

Et alors, on l’attend ce destin

providentiel !

Voilà qu’un beau matin arrive à cette mine de San Fernando, un

certain Monsieur Heinrich Schmeck. Qu’avait-il de si particulier

dans ses bagages ce nouvel arrivant ? Bagages non pas à la Louis

Vuitton, mais de lourdes caisses en bois qu’il fallait transborder…

Et pour transborder il faut transporter. Un seul homme n’y suffisait

pas. C’est là que le jeune apprenti, homme à tout faire, entre en

jeu par obligation. Que contenaient ces lourdes caisses de Monsieur

Heinrich Schmeck ? Un équipement de prise de vue car ce Heinrich là

est un photographe professionnel missionné par les propriétaires de

cette mine de fer pour documenter ces lieux souterrains.

Imaginez-vous ce jeune Sander

découvrir un appareillage permettant de faire des photographies… se

mettre sous un voile, voir l'image à l’envers sur un dépoli ! Voilà, le destin est scellé.

Cela suffit-il ?

C’est là qu’entre en jeu, un de ses oncles quelque peu argenté :

Daniel Jung… Oncle qui lui permettra d’acquérir son premier appareil

photo. Son père, lui, se chargeant de lui construire son premier

antre photographique : un labo sommaire. C’est décidé, il sera

photographe.

Aïe, ça se complique !

Sera-t-il photographe commercial ? Artisan-boutiquier ?

Portraitiste ?

Photographe itinérant comme Eadweard Muybridge après son accident de

diligence ?

Nul ne savait à cette époque qu’il pût y avoir des photographes

versant dans l’Art.

Et pourtant…

1 La place d’August Sander dans le

travail de Bernard Birsinger

Emmanuel Bigler (EB):

Quelle place tient August Sander parmi les photographes dont tu as

étudié l’œuvre de près ?

BBB : August Sander a

principalement œuvré dans le portrait et dans un second temps dans

le paysage. En 40 ans de pratique photographique, il m’a paru

rapidement très évident que faire du portrait en photographie était

ce qui est de plus difficile à accomplir. Mais combien sont-ils donc

dans ce genre qu’est le portrait ? J’y vois au sommet : Julia

Margaret Cameron, Nadar, August Sander, Lewis Hine, Paul Strand,

Lisette Model, Mike Disfarmer [12]

que la Farm Security n’a pas mis à contribution, Diane Arbus,

quelques tentatives parmi les élèves des Becher et Richard Avedon

dont Max Kozloff, critique d’art, écrivait dans Art in America, en

1987 : « L’art de Avedon est équivoque et réfrigère les

transgressions extatiques et coupables de Diane Arbus » !

La liste des portraitistes va très vite s’arrêter.

Pour le paysage : Eugène Atget, George N. Barnard et ses travaux

concernant la guerre de sécession, Walker Evans, les Becher, August

Sander et ses paysages rhénans, Lewis Baltz et son « Park City »,

August Kotzsch, Ed Ruscha avec ses Twentysix Gasoline Stations, les

New Topographics avec Robert Adams.

Dans un esprit plus actuel et proche des problèmes mondialistes,

il y a Zoë Leonard [13],

artiste et photographe. Qui est-elle ? Elle quittait l’école à 16

ans en empruntant le Rollei 35 à sa mère… puis avec son Rolleiflex

vintage des années 1940, elle

« bat non pas la campagne » comme Atget en son temps, mais « bat la

planète » si l’on peut dire ainsi. C’est une photographe qui a une

vue planétaire à travers son travail. D’ailleurs la Documenta de

Kassel ne s’est pas trompée en l’exposant. Récemment le MoMA s’est

octroyé l’achat de 412 tirages de son monumental projet

« Analogue ». Le Whitney Museum de New York l’a exposée lors de 3 de

ses Biennales. Que nous dit-elle ? « Plutôt que n’importe quel sujet

ou genre (paysage, portrait, nature morte etc) j’étais et je suis

toujours engagée dans une réflexion simultanée sur le sujet et son

point d’observation, la relation entre le spectateur et le monde -

en bref, la subjectivité et comment celle-ci influence notre

expérience du monde ». Elle milite aussi dans le mouvement

underground « queer », mouvement aux USA qui se concentre sur

l’étude et la destruction des procédés oppressifs du patriarcat.

Est-elle loin d’un Sander dans son travail documentaire ?

Mais quelles sont donc ces particularités qui me tiennent si à

cœur chez August Sander et qui font de lui un photographe

différent ?

August Sander et sa reconversion :

Sa reconversion de quoi à quoi ? Après son apprentissage du

métier de photographe, August Sander est honoré de partout : en 1903

il se voit décerner une médaille de bronze lors de l’exposition

photographique régionale de Linz, puis une médaille d’or à Wels en

Autriche, puis une autre distinction à l’exposition des arts

décoratifs au Grand Palais en 1904, puis le prix Müller et Wetzig à

Leipzig etc.

Mais aujourd’hui, les auteurs-photographes savent à quoi

correspondent cette avalanche de prix, ces trophées, ces médailles

en tous genres : oui, ça sent mauvais.

Que se dit Sander à mi-carrière après avoir fréquenté des

peintres progressistes comme Otto Dix [14],

Anton Räderscheidt, Gerd Arnzt le plus radical du groupe, Heinrich

Hoerle et surtout Franz Wilhelm Seiwert qui lui fera son « logo » de

photographe ?… Logo aujourd’hui repris sur sa pierre tombale au

cimetière Melaten de Cologne [15].

Sander fit de lui un magnifique portrait [16].

Oui, il est temps de changer de photographie, se dit-il… C’est à

dire passer d’une photographie de l’idéologie dominante à une

photographie progressiste comme ses amis peintres le pratiquent en

peinture à Cologne. La date phare du changement se situera vers

1922.

Voyez-vous, chers Internautes, durant mes 40 ans de photographie,

je n’ai jamais eu l’occasion de rencontrer, comme chez Sander, des

photographes ayant pratiqué une telle reconversion : passer du

confort commercial et financier de cette photographie là et muter

vers une photographie progressiste. Je n’ai, jusqu’à présent,

rencontré que l’inverse, c’est à dire des photographes à velléité

progressiste en leur début de carrière et qui terminent dans

l’idéologie dominante en fin de parcours et même déjà à

mi-parcours ! Conséquence pour August Sander : il passera de 7

employés à 1 assistant.

August Sander et sa résistance face au nazisme :

August Sander qui avait déjà entamé son travail sur le portrait

pensait doubler sa production une fois son service militaire achevé,

c’est à dire à la fin de la première guerre mondiale en 1918. Il

était au Service de santé des armées, stationné d’abord en Belgique

puis en France. Mais ce n’est qu’en 1934 que Sander se heurta à la

volonté des pouvoirs publics, lorsque la Chambre de l’Art et de la

Culture du Reich détruisit les planches d’impression et brûla tous

les exemplaires disponibles de « Visages de ce temps », premier

volet des « Hommes du vingtième siècle ».

« Visages de ce temps » [17]:

ce recueil s’ouvrait dès les premières photos sur les fermiers du

Westerwald, gravissait un à un les barreaux de l’échelle sociale et

économique, atteignait son sommet avec les créateurs et les

inventeurs, puis retournait, de compromis urbains en taudis

insalubres, à l’image sinistre d’un chômeur au coin d’une rue de

Cologne.

L’interdiction de « Visages de ce temps » par les Nazis mit fin

au travail que Sander menait au grand jour sur « Hommes du vingtième

siècle ». Avec sa galerie d’anarchistes, de minoritaires et

d’errants, Sander contrariait la vision du peuple allemand que les

Nazis tentaient de promouvoir. Et Sander avait aggravé son cas en

présentant, sans mise au point ni commentaire, le rebut de la

société aux côtés des industrieux et des nantis.

Aïe !

La chambre photographique d’August Sander contraria encore une

fois les autorités !

Mais comment donc ?

D’une autre manière, tragique celle-là. Erich, son fils,

imprimait sur une presse privée des tracts antinazis jusqu’au jour

où la police trouva les rotatives et les détruisit. Le père proposa

à son fils de l’aider en procédant à la reproduction photographique

de tracts rédigés à la main. Ils faisaient sécher les tirages

attachés à une corde à linge tendue par-dessus leur toit. Un vent

plus fort que d’habitude fit s’envoler un tirage mal accroché et le

déposa, plus bas dans la cour, entre les mains d’un citoyen qui

rêvait de se faire une réputation en dénonçant un inconnu.

À quatre heures du matin le lendemain (11 septembre 1934), la

police secrète vint chercher Erich qui fut condamné à dix ans de

prison. Quelques mois avant la fin de sa peine, Erich, faute d’avoir

su convaincre son gardien qu’il souffrait d’une douleur aiguë à

l’abdomen, mourut dans sa cellule d’une rupture d’appendice à 40

ans… Nous sommes là, le 23 mars 1944 [18].

C’est en partie à cause de cet acharnement policier que Sander se

tourna plus vers une photographie de paysage que de portrait.

En Allemagne, on aura attendu 70 ans pour rendre hommage à Erich

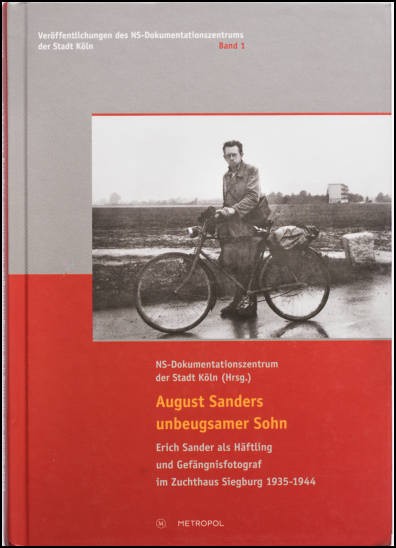

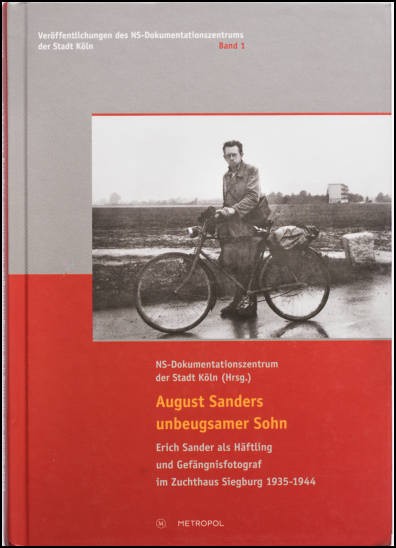

Sander avec ce catalogue là :

« August Sanders unbeugsamer Sohn » (en traduction : l’inflexible

fils d’August Sander) (figure 3)[19]

Figure 3: Autoportrait d’Erich Sander, le 11 octobre

1932

August Sander et la clarté :

En l’automne 1978, j’ai eu l’occasion d’avoir comme professeur de

photographie Lee Friedlander. Que nous disait-il dans ses cours ? :

« Sur une photographie, point de détails enterrés, pas de noir ou

une ombre trop dense qui pourraient cacher des éléments gênants à la

compréhension de l’image, pas de flou, verser vers une netteté

maximale même dans ce qui peut apparaître comme insignifiant dans

l’image, abhorrez le pictorialisme et son corollaire d’effet de

style, ne restez point uniquement dans la beauté du paysage et du

pittoresque mais relevez-en la problématique, informez donc vos

lecteurs et laissez-les décrypter votre photographie en pleine

liberté ».

Mais voilà, de façon prémonitoire, quand August Sander a fait

irruption avec son assistant sur ces paysages rhénans, il appliquait

déjà tout cela, ce que 75 ans plus tard Lee Friedlander nous a

enseigné.

Que nous dit August Sander :

« En photographie, il n’existe pas

d’ombres que l’on ne puisse éclairer ».

August Sander et la frontalité :

Quand Richard Avedon, dans son projet « In the American West » [20]

affronte frontalement ses sujets en étant positionné à côté de sa

Deardorff 8 par 10 pouces, à une distance que lui seul trouve idéale

grâce à son optique de 360mm… August Sander l’appliquait déjà.

August Sander, qu’avait-il comme avantage par rapport à Richard

Avedon ?

Les sujets qui posaient à cette époque avaient du respect pour le

Photographe ; quelques conseils simples étaient appliqués à la

lettre. Ici pas besoin de s’évertuer à

coacher avec sévérité son

sujet comme le faisait Avedon. Là, chers Internautes, reprenez et

relisez mon texte concernant Richard Avedon et le « portrait » [21].

Les sujets respiraient d’une paix intérieure.

Pour des raisons techniques, le sujet dans sa tranquillité, avait

le temps de se « projeter », la pose durait entre 2 et 4 secondes…

Ce qui permettait aussi aux vibrations induites par l’obturateur de

s’éteindre.

2 August Sander et le Rhin

E.B. :

Quelle place tient le Rhin dans la vie et l’œuvre d’August Sander,

quelle place tient le Rhin dans ton travail ?

BBB : Le Rhin, dans la vie

et l’œuvre d’August Sander.

En photographie comme dans d’autres disciplines, le rapport

économique à son métier est une chose importante. Au temps de Sander

point de bourse culturelle, pas de subventions d’un quelconque

Ministère de la Culture, pas de prix Pictet ni de bourse Guggenheim.

Si le photographe est dans l’altérité et sans un commanditaire qui

le finance, le photographe travaille alors « à l’économique ». Là,

ce sera dans un rayon de moins de 300 kilomètres autour de son lieu

de résidence, ce qui incluait dans son cas le Rhin qui est distant à

vol d’oiseau de 48 kilomètres de son lieu de naissance, Herdorf. En

plus, il fallait échapper aux Nazis.

Et culturellement ?

August Sander connaissait-il les 28 planches de Charles Marville

(en réalité Charles François Bossu) photographe renommé et qui

reprenait l’idée d’un Rhin romantique et qui sera édité en 1853 chez

Blanquart-Evrard ?

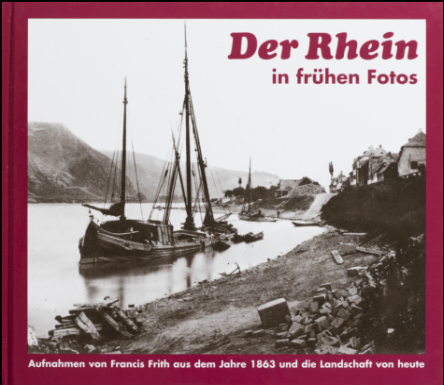

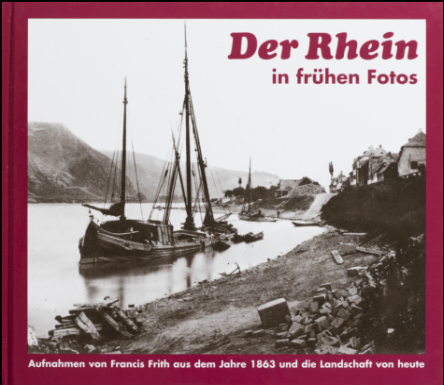

Figure 4: Francis Frith, le Rhin avant Brohl, 1863

August Sander a-t-il eu connaissance des photos de Francis

Frith (figure 4) [22],

qui avec son épouse Mary Anne, muni de deux chambres en acajou

(l’une en 8x12 pouces et l'autre au format 8x6 pouces) ainsi que son

labo portatif et sa chimie destinée à son collodion humide,

fréquenta en 1863 les bords du Rhin près de Rolandseck, l’île de

Nonnenwerth, Leutesdorf, Andernach, la Marksburg près de Braubach,

Bacharach, ces lieux où August Sander plantera son trépied et sa

chambre ?

Pour documenter de façon progressiste, il fallait pour Sander

s’éloigner des contes et des légendes rhénanes, abhorrer la nixe de

la mythologie germanique comme la Lorelei.

A-t-il lu les œuvres qui parlaient avec acuité et poésie du Rhin

comme les œuvres de Lord Byron, Heinrich Heine, Gérard de Nerval,

Chateaubriand, Lamartine ou Alfred de Musset ? Je ne pense pas qu’il

soit remonté à Jules César (101-44 avant J.-C.) qui dans son livre

la « Guerre des Gaules » parlait déjà du Rhin situé près de Cologne.

Que lui restait-il comme nourriture culturelle pour aborder ce

Rhin ?

Peu de gens le savent, mais August Sander étudia la peinture à

Dresde en 1901 et 1902. Il ne pouvait donc pas ignorer des peintres

comme Caspar David Friedrich mais c’est les « Progressistes de

Cologne » qui l’intéressaient !

Il ne lui restait donc qu’à travailler âprement sur ce paysage

rhénan, d’autant plus âprement que Franz Wilhelm Seiwert, peintre,

théoricien et lien cohésif entre les membres de ce groupe des

« progressistes », lui martelait avec relance : « seule l’action

rend libre ».

J’aimerais bien vous présenter ici le portrait de Seiwert qu’a

réalisé avec véracité, August Sander [16].

Vous voyez ici un homme recroquevillé, prêt à s’affaisser comme

si les forces l’avaient abandonnées, homme presque en position

fœtale, les deux bras en protection, le regard à la fois

explorateur et implorant, malgré cela il conserve aux méplats de

ses joues un regard grandement ouvert et tourné avec lucidité vers

la chambre photographique… son complet lui faisant carapace. A son

âge, une tenace vitalité devrait le parcourir. Eh, non. Il nous

quittera à l’âge de 39 ans.

Que se passe-t-il donc chez ce peintre qui en son temps s’opposa

à « DADA » ? Le portrait d’August Sander révèle-t-il une souffrance

intérieure ?

Voici la triste vérité :

À l’âge de 7 ans, en 1901, Seiwert, en compagnie de 7 autres

enfants, fut une des premières victimes de la découverte de Wilhelm

Conrad Röntgen, la radiographie par rayon X. Hélas, le dosage

incorrect de cette machine à cette époque, a brûlé les poumons de

ces 8 jeunes. Toute sa vie, il portera de purulentes plaies, ce qui

l’amena à sa mort prématurée. Voilà ce que l’image ne rajoute pas,

mais transcrit !

En résumé, à propos de Sander, on pourrait ajouter :

Le Rhin et la minéralité photographiée en regard à sa mine de fer

de Herdorf + le Rhin et ses photos de sous-bois en regard à son

enfance à la ferme familiale + un lieu de refuge (dans le paysage)

presque anonyme pour échapper aux Nazis + une possibilité de

travailler « à l’économique » autour de son domicile + un apport

culturel « de proximité » amené par les peintres « Les progressistes

de Cologne » avec comme leader

Franz Wilhelm Seiwert.

Voilà quelques uns des intérêts qui se conjuguaient pour mener

dans cet espace géographique un travail photographique, oui mais un

travail dans l’altérité.

Vous savez, on n’échappe pas à son enfance… En plus donc la

minéralité et la flore le poursuivront de façon même inconsciente,

je pense, tout au long de sa carrière, jusqu’au 20 avril 1964.

Quelle place tient le Rhin dans mon travail :

Quand vous habitez non loin du Rhin… et quand par pure curiosité

intellectuelle vous vous interrogez, en remontant l’histoire,

sur le fait de savoir pourquoi de nombreux écrivains, poètes, peintres ou photographes ont

parcouru les bords de ce Rhin, vous vous dites : que se passe-t-il

donc dans ces lieux, qu’ont-ils comme pouvoir d’attraction, de Jules

César à aujourd’hui, pourquoi de fortes légendes à certains endroits

romantiques de ce Rhin et pourquoi leur persistance jusqu’à ce

jour ?

En même temps c’est un fleuve central baignant plusieurs pays

européens.

Déjà au temps de Blanquart-Evrard, ils étaient nombreux à

parcourir ce Rhin, du bisontin et alsacien d’adoption Adolphe Braun

avec sa chambre 40x50 cm, à Charles Marville… puis plus tard, à son

tour nous y verrons Henri Cartier-Bresson avec son Leica et bien

d’autres photographes comme Albert Renger-Patzsch, certains élèves

des Becher comme Axel Hütte avec son très beau livre Rheingau.

Bien sûr je tiens à ne pas oublier Carl-Heinz Hargesheimer appelé

« Chargesheimer » (1924-1971) [23]

auquel le Musée Ludwig rendit hommage en 2007. D’ailleurs

l’intégralité de son travail fut légué au Museum Ludwig de Cologne.

Chers Internautes, notez bien cela : le dernier livre de

Chargesheimer, « Cologne à 5h30 », est considéré comme son testament

artistique et politique : devant réaliser un portrait photographique

de cette ville de Cologne, il montra son opposition au bétonnage de

cette ville. En voyant ce travail photographique, Heinrich Böll,

prix Nobel de littérature en 1972, qui avait préfacé son livre,

décida finalement de retirer sa contribution…

En septembre 2014, en même temps que la Photokina, au tout

nouveau Musée du livre-photo, appelé le Photobookmuseum à Cologne,

hommage lui fut rendu. Voyez-vous, chers internautes, on est très

loin d’un Rhin à la Gursky, photo édulcorée avec son logiciel conçu

primitivement pour l’aviation… peut-être Andreas se plait-il avec

cette phrase de Louis-Ferdinand Céline « La vérité c’est pas

mangeable » !

Dans la lignée du Strasbourgeois Sébastien Brant (1458-1521),

auteur de la Nef des fous, satire médiévale du XVe siècle, parue en

1494, en plein carnaval de Bâle… satire où on parlera déjà de la

condition humaine (toute classe d’hommes confondue… et bien avant

August Sander) ; de là, si proche de nous, on arrivera bien à

rejoindre le dessinateur Tomi Ungerer qui persiflera graphiquement

cette même satire rhénane et humaine.

L’intérêt que l’on peut avoir pour ce Rhin grandit peu à peu en

soi, jusqu’à en faire un thème photographique « de proximité », que

ce soit pour la Mission Photographique de la DATAR, de Bâle à

Wissembourg, le long du Rhin dans cette plaine d’Alsace… tout en

continuant mon « Rephotographic Project » concernant August Sander.

3 Alors BBB décide de se rendre au

pays d’August Sander

E.B. :

Donc un jour tu décides de passer (un, deux) mois à rechercher les

lieux où August Sander avait vécu. On pourrait parler d’un

pèlerinage photographique.

BBB : En cet automne de

1981, lors des cours suivis auprès de Lewis Baltz dans cette ville

suisse de Zürich, nous parlions de la place du projet

photographique. En comparaison, Lewis Baltz soutenait que le

« projet photographique » pouvait se situer entre la « nouvelle » et

le « roman » si on parlait écriture.

Mais personnellement j’en avais une toute autre comparaison :

c’était parmi les livres des écrivains-voyageurs que pourrait se

situer le « projet photographique ».

Je lui citais, à titre d’exemple, « l’Usage du Monde » [24]

du Suisse Nicolas Bouvier paru en 1963, ou « Chemin Faisant » du

Français et helléniste Jacques Lacarrière, paru en 1973. Résultat :

aucune résonance en sa personne. J’ai alors très vite changé de

braquet en me plongeant dans son pays, en l’occurrence les USA et

lui parlai de ce livre intitulé : « Pèlerinage à Tinker Creek » de

Annie Dillard de Pittsburgh et prix Pulitzer de l’essai en 1975,

puis bourse Guggenheim bien plus tard. Puis j’enchaînais avec Bruce

Chatwin avec son livre « En Patagonie » de 1977… Toujours pas de

résonance en ce qui concerne ces deux derniers écrivains-voyageurs.

Je n’allais quand même pas lui parler du voyage à New York de

Louis-Ferdinand Céline !

En dernier ressort j’ai plongé dans Walt Whitman et Henry David

Thoreau et son Walden.

Là, son visage s’éclaira.

Peut-on assimiler mes expéditions en Allemagne, là où August

Sander a photographié et là où il a vécu à un pèlerinage ?…

Peut-être si on garde une des définitions de ce mot (en extension)

que l’on peut trouver dans le dictionnaire historique de la langue

française d’Alain Rey : par

métonymie, il sert à désigner le lieu où l’on se rend par dévotion

(1718) et, par analogie, un voyage fait en un lieu pour rendre

hommage, pour se recueillir (1836, on pense là à Stendhal).

À chaque expédition photographique, j’emmène 3 à 4 livres

d’écrivains-voyageurs. Le soir à l’hôtel, je m’y plonge et m’y

ressource.

L’incision (et la précision) dans le paysage, comme le décrivent

les écrivains-voyageurs, est une composante importante dans tout

projet photographique, que ce soit celui que je mène sur le

territoire de Gustave Courbet, d’August Sander, de Walter Benjamin

ou pour mon très ancien projet de la DATAR [25]

(dont je continue mon projet le long du Rhin).

Alors combien de temps faut-il pour un tel projet ?

Dans une première phase, là sur le Rhin, il faut un temps de

préparation :

-

a) Rassembler les travaux sur le paysage

d’August Sander ce qui suppose plusieurs livres à disposition ;

-

b) Repérer les lieux photographiés et les

localiser sur une carte géographique ;

-

c) On achète les cartes routières en

conséquence… mais une fois sur le terrain vous vous rendez

compte que les cartes que vous avez achetées sont trop

généralistes et qu’il vous faudrait des cartes topographiques ;

-

d) Puis toutes les photos d’August Sander

ont été re-photographiées et réduites au format du dépoli de

votre chambre. On y rajoute un calque « pro-format » ;

-

e) Puis vous avez oublié que sur ce Rhin

il n’y a pas des ponts tous les 10 kilomètres… donc il vous

faudra alternativement écluser

la rive droite, puis la rive gauche tout en tenant compte du

moment de la journée où vous pourrez photographier suivant la

position du soleil et l’emplacement des bâtiments.

Là, vous vous rendez compte que sur le projet américain « The

Rephotographic Survey Project » de 1977, on photographiait à la même

saison, au même jour de l’année si possible, à la même heure que

leurs prédécesseurs : Timothy O’Sullivan, William Henry Jackson, J.

K. Hillers, A.J. Russell et Alexander Gardner.

Il faudra aussi repérer, par tâtonnements successifs, quelles

étaient les focales utilisées par Sander, puis quel appareil, quel

format de film… une vue au carré avec un Hasselblad ne pourra pas

être en adéquation visuelle avec un format 13x18 cm. Y a-il des

optiques supplémentaires à acheter à titre personnel pour être en

adéquation avec l’angle de prise de vue de Sander ?

Et puis le temps passe, le projet avance et vous découvrez sur le

terrain, au fil des rencontres, que des livrets avec des travaux

paysagers d’August Sander avaient paru dans des temps plus

lointains… livrets que l’on peut trouver chez les Antiquaires ou les

Collectionneurs.

Les voilà :

-

En 1933 Bergisches Land,

-

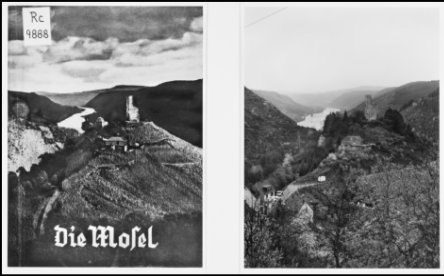

En 1933 Die Eifel,

-

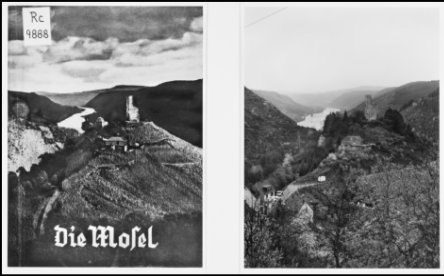

En 1934 Die Mosel (figure 5),

-

En 1934 Das Siebengebirge,

-

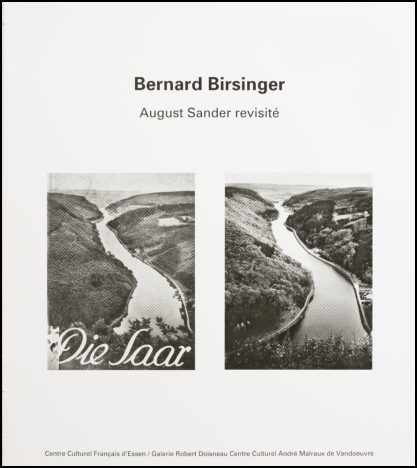

En 1934 Die Saar (figure 6),

-

En 1935 Am Niederrhein.

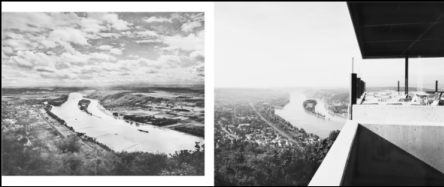

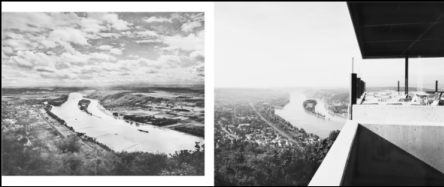

Figure 5: Le livre d’August Sander sur la Moselle

(1934) et le même point de vue retrouvé

Figure 6: Le livre d’August Sander sur la Sarre

(1934) et le même point de vue retrouvé

Et c’est là qu’un tel projet ne peut plus se compter en mois mais

en années …

en plusieurs années avec une surface financière en adéquation pour

assumer un tel projet.

À ce jour, pour le Rhin uniquement, j’ai relevé :

Du kilomètre 528 sur le Rhin au kilomètre 850 = 322 km. Avec en

plus 2 rives.

Plus de 60 villes ou bourgades ou lieux sandériens à

couvrir (figure 7).

À cela on rajoute les autres projets photographiques cités plus

haut de Sander.

Figure 7: Die Mosel / Sur le Montroyal, 1990, au

kilomètre 110, péri-Sander / Birsinger.

4 August Sander, photographe de

paysage

E.B. :

On connaît bien August Sander comme portraitiste des Allemands entre

1910 et 1930, on le connaît moins comme photographe de paysages

urbains ou naturels. Peux-tu nous expliquer la place que tient le

paysage dans l’œuvre d’August Sander ?

BBB : « On ne photographie que ce

que l’on connaît. »

En regardant les petits livrets édités en 1933 et 1934, je pense

qu’August Sander s’est principalement attaché à ne reproduire que le

paysage ; puis, surtout avec son travail sur le Rhin, dans sa pensée

en arrière fond, lui est apparue cette main mise de l’homme sur le

paysage… ce paysage qui est très souvent à la merci de l’Homme.

Dans son parcours rhénan vous aurez remarqué la grande place

laissée à la minéralité comme si les mines de fer de Herdorf lui

revenaient à l’esprit. On ne se défait guère de ses premières

expériences de vie. Pour cette minéralité, je pense à ses

photographies de carrières de basalte dans les Siebengebirge ou près

du Schwarzer See.

Puis il y a l’attrait du végétatif. Y retrouvait-il son enfance

vécue à la ferme familiale ?

Que nous disait Sander en 1936 :

« Encore et toujours, c’est l’Homme

qui impose sa marque sur le paysage ».

5 Refaire les photos des maîtres,

une

lubie d’amateur ?

E.B. :

D’habitude, quand on pense aux photographes de paysage américains,

on sait que les amateurs d’aujourd’hui, après avoir voulu savoir

quel était précisément le matériel utilisé par les maîtres, veulent

absolument se rendre sur les lieux où les photos célèbres ont été

prises. Par exemple pour les paysages photographiés par Ansel Adams,

on ne compte plus le nombre de fois où les rochers striés et les

« moufles droite et gauche » de Monument Valley ont été prises en

photo par les amateurs avec le même cadrage que celui d’Ansel Adams

! Il y a même une expression pour cela sur les forums anglophones :

« tripod holes », c’est à dire qu’on rechercherait trois trous où on

va placer son pied photo exactement là où le maître avait placé le

sien.

Te voyant mal imiter l’amateur

nord-américain « de base » pour un pèlerinage photographique sur les

traces d’August Sander, comment situerais-tu ta démarche, celle qui

t’a conduit à retrouver le plus précisément possible les lieux où il

avait travaillé ?

BBB : Une universitaire

américaine, Rosalind E. Krauss qui a travaillé à Princeton, à

Harvard, au M.I.T. et à l’université de Columbia à New York, a eu

ses écrits édités chez Macula, maison d’édition française crée en

1982. Le titre de son livre : « Le Photographique. Pour une théorie

des écarts » [26].

C’est ce mot « écart » qui me plaît beaucoup. Avec écart on pense

à « grand écart ».

Quel est l’écart qui sépare une photographie de paysage prise en

1946 par August Sander de celle prise en 1986 au même endroit, c’est

à dire 40 ans après (figure 8).

Figure 8: À partir du Drachenfels, vue sur l’île de

Nonnenwerth, Rhin, kilomètre 645. 1930 August

Sander - 1986 Bernard Birsinger.

Quel est l’état du paysage ? En bien ? En déconvenu ? Y a-t-il

destruction ? Réaménagement ?… Comme un

profiler sur une enquête

policière, chercher les indices…

Puis vous viennent à l’esprit : qui en profite ? Cela sert à quoi

et à qui ? Remplacé par une autoroute ? Pollué par des panneaux

publicitaires ? Et la liste est longue (figure 9).

Figure 9: Au Rhin, kilomètre 605, péri-Sander /

Birsinger.

Peu à peu se profilent en vous des questions fondamentales sur la

nature et la position de l’Homme et on pense à Thoreau dans sa

retraite de Concord, à sa conviction presque mystique que « le salut

du monde passe par l’état sauvage ».

Pas besoin de remonter si loin pour vous calmer de ce que vous

venez de découvrir dans le paysage lors de vos prises de vue de la

journée… pour comprendre, replongez-vous dans ce merveilleux livre :

« Almanach d’un comté des sables » de Aldo Leopold [27],

avec une préface de J.M.G. Le Clézio.

Oui, c’est dans cette précision et cette incision d’un Aldo

Leopold que la photographie de paysage me paraît la plus proche et

aussi la plus juste.

6 Retrouver les mêmes points de vue

qu’August Sander

E.B. :

Parle-nous de la difficulté à retrouver le même cadrage pour les

photos de paysages naturels ou urbains.

BBB : La photographie est

aussi un métier et pas seulement une pensée et du sens. Il y a cette

tendance aujourd’hui à abolir du champ de l’écrit l’outil de travail

du photographe ainsi que, en corollaire la technique de mise en

œuvre… Ceci de la prise de vue jusqu’au laboratoire.

Alors parlons-en.

En quelles années sommes nous donc pour ce qui concerne le

travail paysager sur le Rhin d’August Sander ? Pour l’essentiel

entre 1933 et 1946.

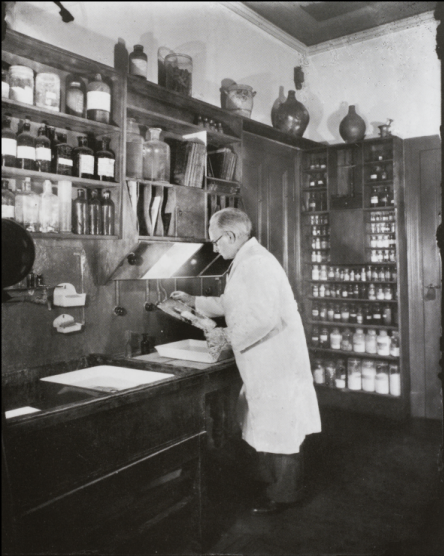

Que nous dévoile, en 1959, August Sander ?

Ma Kamera : une chambre

photographique en bois d’acajou… une chambre portative qu’il

appelait une Reisekamera ou

une FeldKamera. Avec un

obturateur intégré Luc.

Modèle : une Globus.

Fabricant : Ernemann de Dresde.

Le format du négatif (plaques) : 13 x 18 cm, qui est le format de

prédilection des professionnels en Allemagne. Les Becher reprendront

ce même format. C’étaient des plaques Westerndorf-Wehner. August

Sander est resté fidèle au film orthochromatique bien que les

plaques panchro étaient apparues dès 1906. Pourquoi l’ortho : ce

film souligne encore plus les défauts de la peau, manière à

rejoindre sa volonté d’une « photographie objective ». À bas le

pictorialisme. Voilà une belle adéquation entre la technique et

l’intention esthétique (rendu réaliste des défauts d’un visage par

exemple). Film développés dans du métol-hydroquinone ou du

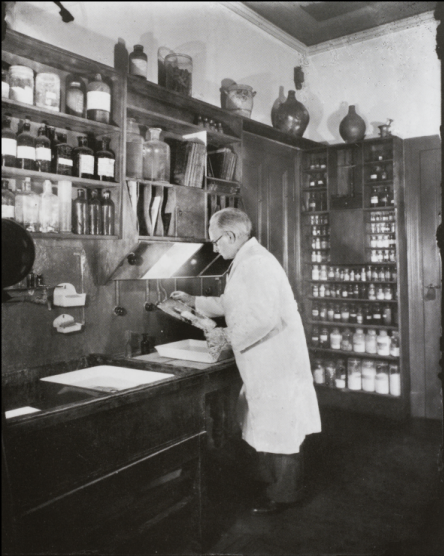

pyrogallol (figure 10).

Figure 10: August Sander dans son laboratoire en 1934

Les optiques :

-

Heliar de chez Voigtländer,

-

Tessar de chez Zeiss,

-

Dagor de chez Goerz… et même de vieilles

optiques avec les lentilles polies à la main !!!

Là, pour les optiques, aucune précision supplémentaire en ce qui

concerne la longueur focale utilisée. Cela n’arrange guère mes

affaires, car il est important pour un « Rephotographic Project » de

se mettre exactement dans la même technique de prise de vue que le

photographe concerné.

Il faut savoir que chaque optique couvre un angle de champ précis.

Il s’agit donc de déterminer cet angle de champ là ! J’ai dû

attendre 2015 pour avoir confirmation, grâce à Sigrid Sander et le MoMA, pour m’assurer que Sander possédait bien un Zeiss Jena Tessar

4,5/150mm, optique de 1928. Optique qui couvrait à peine le 13x18.

On peut supposer aussi en sa possession :

Cela donne, en équivalence, dans un format d’un 24x36 mm, l’angle

de champ d’une optique de 28mm, de 37mm, de 43mm et de 55mm.

Les téléobjectifs sont peu prisés, voire rejetés par August

Sander bien que la loi de Scheimpflug permette d’augmenter la

profondeur de champ. Theodor Scheimpflug avait déjà déposé au

British Patent son brevet en 1904.

La Globus d’August Sander était-elle adaptée pour exécuter un

Scheimpflug ?

Plus vous allez utiliser des optiques qui se rapprochent des

téléobjectifs, plus la profondeur de champ diminue c’est à dire la

zone de netteté… ce qui serait en contradiction avec l’idée que s’en

faisait August Sander de l’image documentaire : tout voir avec

acuité, du premier plan jusqu’à l’horizon.

7 Rencontrer des témoins

E.B. :

Parle-nous des personnes que tu as rencontrées et qui ont connu

August Sander.

Dès que l’on est avec intensité sur un projet, c’est à dire sur

le terrain avec un outil peu commun comme une chambre

photographique, des rencontres atypiques se feront… c’est

inévitable.

Première rencontre :

Me voilà donc en 1990, accompagné de mon trépied en acier de plus

de 5 kilos, le Manfrotto 058 et ma chambre Toyo, ainsi qu’avec mon

sac à dos rempli d’optiques Schneider et Rodenstock, vers ce

kilomètre 610 du Rhin, dans un paysage où très vite un chemin se

mute en sente qui elle-même me fait aboutir à une voie sans issue

obturée par des amas de ronces que je ne pouvais franchir avec mon

solide treillis militaire. Là, vous êtes seul, mais parfois en

levant les yeux vers le ciel, un grand ramage de corbeaux en bandes

paniques passait… Ce n'est pas ici que vous entendrez des merles

fronder mais parfois le sous-bois touffu est fouaillé d’insectes en

tout genre. Je me demande même où un poète pourrait s’asseoir pour

écrire ! Parfois les buissons sont tellement denses que le peintre

Soulages pourrait y puiser son noir d’estampe.

Puis, d’un coup, au delà de tout cet encombrement végétal, devant

moi, des voix d’hommes tranchent le silence. Au détour d’une sente

ils s’approchent de moi tout en discutant : ils sont deux.

Étrange, très étrange !

L’un est habillé comme à un jour de messe, cravate à l’appui,

mais mallette noire et neuve à bout de bras; l’autre, déséquilibré

par un amas de papiers hétéroclites, de feuilles volantes et des

photocopies en tout genre. Ceux-ci sont, me dis-je, un promoteur

sans scrupule accompagné de son fidèle architecte et qui ont comme

seule préoccupation de balayer cette nature envahissante à coup de

pelleteuse griffonnante… et je verrai là, à mon retour, dans un an,

un ensemble de villas de vacances, villas bien vitrées

panoramiquement pour pouvoir jouir visuellement de ce Rhin naguère

fixé par Francis Frith et August Sander.

Eh non, ni architecte ni promoteur douteux.

Par âpre curiosité, je les questionnais :

L'un était membre de l’office du tourisme de la ville la plus

proche, l’autre, d’origine belge, se targuait d’être un descendant

« indirect » de Guillaume Apollinaire. Les papiers qu’il portait

avec peine provenaient de la BnF et avaient trait à Apollinaire

ayant séjourné en Rhénanie en 1901 et 1902, et particulièrement à

l’endroit où nous sommes en ce moment.

Que voulaient-ils retrouver ?

Là où Guillaume Apollinaire s’était assis pour écrire ses poèmes.

Un livre sur leur travail était prévu. En vain… à ce jour.

Et Vous donc cher photographe ?

Je cherche l’endroit exact où le célèbre photographe allemand

August Sander avec son assistant avait planté son trépied en bois

muni de sa chambre Globus 13x18. Nous voilà tous rassurés et nos

visages se nimbent d’un large sourire… mais j’avais un peu honte

devant eux avec mon pantalon loqueteux et troué à plusieurs

endroits, avec mes pataugas usagés et ma chemise qui suintait la

fatigue. À part quelques oiseaux, personne ne nous a vus dans ce

no man’s land erratique.

Voilà une rencontre fortuite qui vous indique que vous n’êtes pas

seul à faire des recherches rétrospectives et culturelles : cela

vous donne du courage.

Depuis cette rencontre là, le livre « Alcools » de Guillaume

Apollinaire trône dans ma bibliothèque.

Histoire : et vous chers internautes, vous demandez-vous pourquoi

Guillaume Apollinaire errait-il là, en 1901 et 1902 ? Étrange à

cette époque !

Une Vicomtesse, la Vicomtesse Elinor de Milhau, aristocrate

allemande, veuve d’un comte français décédé, engagea comme

précepteur pour sa fille Gabrielle alors âgée de 9 ans un jeune

homme de 21 ans… un jeune homme alors inconnu en Allemagne. Dès la

fin août 1901, ce jeune homme accompagne la famille Milhau en

Rhénanie où la Vicomtesse possède des terres. C’est donc l’occasion

pour ce jeune homme de parcourir cette contrée qui bordait de part

et d’autre le Rhin, ce Rhin naguère chanté par Victor Hugo ou

Friedrich Hölderlin. Tout récemment, dans son agenda russe, ont été

découvertes des traces manuscrites parlant de ses lieux de

prédilection : Bad-Honnef au kilomètre 641 du Rhin, Andernach au

kilomètre 613, et on le retrouva même vers Bonn au kilomètre 655 et

aussi à la très célèbre abbaye romane de Maria-Laach. On sait même

que ce jeune homme, pour se prévaloir auprès de son amoureuse, la

gouvernante Annie Playden, en septembre 1901, plongea dans le Rhin,

comme le confirme son poème « Plongeon ».

Deuxième rencontre :

Herdorf et le « jeune homme inquiet ».

Ici nous ne sommes pas en France, à Gondeville, avec son « jeune

homme en colère » [28]

mais à Herdorf en Allemagne avec son « jeune homme inquiet ».

1990. Cela fait 2 heures qu’avec ma chambre Toyo

je tourne inlassablement autour d’une maison individuelle. Mais où

donc ? À Herdorf, bourgade située au sud-est de Cologne, à 48 kilomètres à

vol d’oiseau du Rhin.

Mais où plus précisément : au numéro 94 de la Glockenfeld Straße.

Et quoi de particulier à cette maison… dont la photo n’est

jamais parue sur Internet : je m’en étonne d’ailleurs. C’est dans

cette maison qu’est né, au premier étage, August Sander.

Voilà qu’un « jeune homme inquiet », prénom Klaus, m’observe

depuis quelques temps déjà, caché derrière les rideaux de la maison.

Il se décide à sortir de la maison et s’approche de moi pour me

questionner. De go je lui réponds que les habitants de Herdorf,

dans leur gentillesse, m’ont indiqué cette maison comme étant celle

où est né August Sander tout en lui expliquant mon projet

photographique concernant August Sander.

Mais rentrez donc avec moi dans cette maison me dit-il. Là, au

cours de notre conversation, il me demande un service. J’ai quelques

photos à l’étage et personne ne sait de quel photographe elles sont.

Pourriez-vous me dire si elles proviennent de Sander. Je me

réjouissais, car étant dans cette maison natale de Sander, je

pensais découvrir quelques photos inédites de Sander. Grande fut ma

déception en les parcourant avec minutie. Dommage.

Puis j’ai eu droit à la visite de la chambre où est né August

Sander, au premier étage… Peut-être ai-je eu droit à cette visite

car ses parents étaient à ce moment là en villégiature au bord du

Rhin avec leur caravane, à quelques encablures de Herdorf.

Vous savez, chaque famille porte en elle, ce qu’on appelle des

« secrets de famille ». Peut-être celui que je vais vous narrer là

en fait partie… aucune étude ou biographie concernant

Sander ne l’ont jamais évoqué.

Vers l’année 1950, me raconte Klaus, son père cherchait dans

cette maison natale d’August Sander qu’il occupait, à se faire plus

de place au grenier qui était encombré par de nombreuses caisses en

bois et boîtes en tous genres. Après inspection du contenu de toutes

ces contenants siglés Sander, il se dit : « à quoi cela peut-il me

servir » ? Du verre, encore du verre. À rien, se dit-il. Le voilà

donc parti, avec ses brouettes chargées à ras bord avec ces caisses

et boîtes, à 350 mètres de la maison, pour les déverser à ce qui

servait vers 1950 à une petite décharge à ciel ouvert.

Quelques mois s’écoulent et en 1951, lors d’un de ses

petits-déjeuners, en ouvrant le quotidien local, il lit : « August

Sander, Grand Photographe »… c’est suite à la première Photokina de

1951 où Sander a eu sa grande exposition.

Son fils Klaus me raconte alors les

pleurs et la tristesse de son père, face à cet acte irrévérencieux

envers la culture… vider du Sander dans une décharge ! Il a eu du mal à s’en remettre, ajoute

son fils.

Là, nous pouvons penser à d’autres œuvres qui elles ont été

sauvées par hasard ou in extremis.

Je pense à l’œuvre du portraitiste Mike Disfarmer de l’Arkansas, sauvée en 1973, à

celle de l’anglais Charles Jones, sauvée en 1981,

à l’œuvre de cette gracieuse Française émigrée aux USA, photographe

et gouvernante, Vivian Maier… sauvée par John Maloof, agent

immobilier de son état et photographe à ses heures… le tout pour 380

dollars, à une vente aux enchères. Bien sûr, je pense à Berenice

Abbott qui sauva des plaques d’Eugène Atget… plaques qui reposent

actuellement au MoMA de New York.

Une tristesse profonde m’envahit dans cette salle à manger…

mais en dernier sursaut je demandais à Klaus une faveur : qu’il me

conduise à l’endroit même où reposent ces caisses et plaques de

verre de Sander, enfouies dans le sol depuis près de 40 ans. C’est

un endroit herbeux, quelques arbres chétifs y poussent ça et là,

endroit bosselé à souhait mais nulle trace de décharge vraiment

visible à première vue pour quelqu’un d’étranger aux lieux.

Troisième rencontre :

L’assistant d’August Sander.

Dans un « Rephotographic Survey Project » il est difficile, à

maintes reprises, de retrouver l’endroit exact où August Sander a

planté son trépied en bois et sa chambre. Après tâtonnements

successifs, quelques idées me viennent pour m’épauler dans mon

travail et mes recherches… d’autant que parfois les légendes des

photos de Sander sont totalement erronées ou approximatives.

Ma méthode :

-

a) J’ai re-photographié les images de

Sander et je les ai réduites à la taille du négatif de ma

chambre. De là, j’ai élaboré un « calque transparent » en

reprenant l’essentiel des images (montagnes, bâtiments, routes

etc.) mais au format du dépoli de ma chambre… cela permet lors

de la prise de vue de plaquer le calque sur le dépoli ;

-

b) À quoi sert l’image photographique au

format chambre que je prenais soin de glisser dans une pochette

en plastique transparente ? À montrer aux gens du pays l’image

de Sander pour retrouver le lieu exact de prise de vue de

Sander ;

-

c) À qui vais-je les montrer ? En

premier, dans les petits commerces du pays, de préférence les

bouchers, peut être les boulangers… commerçants qui sont

installés là depuis de longues décennies.

C’est ce que j’ai fait dans ce village d’Eichelhardt, pour la

recherche de l’image intitulée « Siebengebirge von Eichelhardt aus

gesehen » (Les 7 montagnes vues d’Eichelhardt ») [29].

Après avoir montré cette image au boucher et même à ses acolytes,

échec total. Celui-ci m’envoie alors voir quelqu’un de ses

connaissances qui connaîtrait le pays mieux que lui, pensait-il :

chez un écrivain-paysan… vous savez, ces gens cultivés qui écrivent

sur leur territoire proche de chez eux, à 20 kilomètres à la ronde,

et qui étudient et décrivent les lieux avec minutie en y rajoutant

une pointe d’histoire locale. Me voilà donc chez cet

écrivain-paysan, dans son salon, lui expliquant pourquoi j’étais à

Eichelhardt, commune de 490 habitants. Croyant savoir

d’où Sander avait pris sa photo, il m'emmène, moi avec ma chambre sur

l’épaule sur le terrain, la photo de Sander en main. Terrain vaste

et en pente à arpenter jusqu’à une lisière de forêt. Ce qu’il

croyait être facile à retrouver, s’avère plus difficile que prévu…

en comparant minutieusement la photo de Sander et le paysage qui se

présentet devant nous ! Trois heures passent… et il fallait que

nous dressions un bilan, bilan plutôt négatif. Lui vient alors une

idée… une de ses relations de travail dirige un centre d’archives

(Kreisarchiv) à Altenkirchen. Il me prend un rendez-vous avec M.

Thomas A. Bartolosch, le conservateur et le directeur des lieux, et

lui-même. Mais il faut patienter car ce lieu n’ouvre que les

vendredis de 15h à 17h30… et nous étions en début de semaine. Nous

voilà à ce fameux vendredi, à 15 heures précises, devant ce

« Kreisarchiv » et le Directeur se présente devant nous.

De suite, sa première requête : pouvez-vous me dire si les 3 photos

que j’ai en réserve au grenier… sont d'August Sander ? Lui

donnant une réponse négative, je lis sa déception sur son visage.

Nous discutions, à voix feutrées, près de la salle de lecture

vitrée et entre-ouverte. Au cours de notre première heure de

discussion à trois à propos de mon projet et les photos de Sander,

il y a un moment où le visage du Directeur s’illumine comme si une

apparition lui arrivait frontalement :

« Regardez là-bas, au fond de la

salle, en train de lire, l’assistant de Sander ».

Je crois à une farce. Me voilà auprès de cet homme sans perdre un

instant… il faut d’abord vérifier la véracité des dires du

Directeur. Quelques questions pointues posées de ma part à cet

assistant par rapport au matériel de Sander (format, plaques

utilisées, modèle d’obturateur monté sur les objectifs) : tout

correspond. Nous nous mettons à discuter de ses pérégrinations

avec Sander sur ce Rhin si proche.

Quelques questions me viennent : Pensiez-vous qu’un jour ce

travail accompli sur ce Rhin rentre dans l’histoire ? Réponse :

non.

Pensiez-vous faire de l’art comme des peintres, avant vous, l’ont

fait en peinture ? Réponse : Pas du tout. Mais nous savions

seulement que nous étions différents, différents des autres

photographes. Mais vraiment différents. Ce n’est qu’après la

première Photokina de 1951, après l’exposition de Sander à cette

même Photokina que je me suis aperçu que nos travaux pourraient

aussi avoir de la valeur.

Vous savez, à ce moment là, nous avions d’autres préoccupations…

c’était de faire perdurer notre travail sur ce Rhin et son paysage

car nous étions dans une certaine pauvreté et même à de multiples

reprises dans l’indigence… Et pour nous requinquer financièrement,

nous allions souvent dans les fermes cossues portraiturer ce qui

nous permettait de survivre financièrement et de continuer notre

travail sur ce Rhin. Dans ces fermes là nous étions bien reçus,

presque comme des rois.

Au fur et à mesure que je conversais avec cet homme vétillard,

je voyais une colère latente monter en lui, il me dardait des yeux, il

me jetait un regard d’opprobre quand je lui expliquais le succès

actuel d’August Sander, ce succès même jusqu’en Amérique.

Je l’ai vu dodeliner négativement de la tête en m’avouant que

l’usage qu’on a fait des négatifs de Sander et de son œuvre lui

paraissait incorrecte : un ressenti amer était porté envers les

descendants Sander.

J’avais beau lui expliquer que je n’étais pas ici pour défendre

la famille Sander et que simplement je travaillais sur les paysages

de Sander, vos paysages en quelque sorte vous qui aidiez Sander et

que peut-être sans votre aide certaines photos n’auraient pas vu le

jour sur ce Rhin. Cet homme, plus qu’un rien corpulent, excoriait

encore sa colère… colère que je n’arrivais pas à apaiser.

Voilà une rencontre dans la douleur.

Quatrième rencontre :

Gerd Sander (né en 1940)

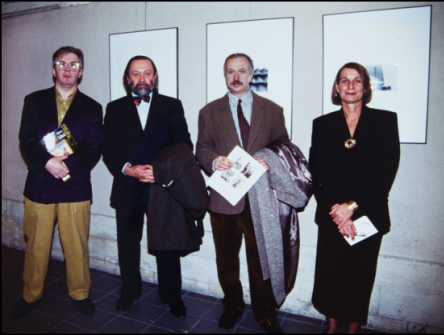

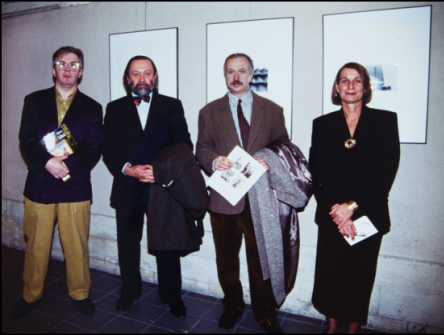

Nous sommes là le 3 décembre 1993 à Aix-en-Provence. Lors de

l’exposition Berlin-Vienne, j’avais ce grand bonheur d’avoir 50

photographies sélectionnées comme d’ailleurs August Sander.

Exposition sous le patronage de M. Jacques Toubon, alors Ministre de

la Culture et de la Francophonie. Étaient là au vernissage Gerd

Sander, petit fils d’August Sander, venu spécialement de New-York où

il tenait galerie et accompagné du tireur des plaques de Sander :

Jean-Luc Differdange. Étaient présents Monsieur l’Ambassadeur

d'Allemagne en France en 1993, Monsieur le maire (en 1993)

d'Aix-en-Provence Jean-François Picheral ainsi que Annie Terrier,

maître d’œuvre de cette grande exposition… et que je tiens remercier

à nouveau pour cette belle exposition (figure 11).

Figure 11: De gauche à droite : Bernard Birsinger -

Gerd Sander - l’Ambassadeur d’Allemagne - Annie

Terrier. Au vernissage August Sander / Bernard

Birsinger, Aix-en-Provence, décembre 1993.

Où donc cette exposition ? À la Cité du Livre installée dans une

ancienne manufacture d’allumettes reconvertie en un lieu d’art.

C’est à ce vernissage là que pour la première fois je rencontre

Gerd Sander, le petit fils d’August Sander. Nous échangeons quelques

mots, je lui parle de mes différents périples en Allemagne sur les

traces d’August Sander… cela ne l’intéresse guère. Je lui annonce ma rencontre fortuite avec l’assistant d’alors d’August

Sander. Subjugué, son premier réflexe est de vouloir connaître le

nom et le prénom de cet assistant, son adresse en Allemagne… ce que

je ne lui révèle point.

D’ailleurs je n’ai aucune coordonnée sur moi, à Aix. Vexé, il

abrège notre discussion. Voilà que le lendemain, dans cet hôtel de

luxe en plein centre d’Aix où je suis gracieusement hébergé… en

cette matinée du 4 décembre 1993, j’arrive très tôt dans cette

immense salle à manger où l’on sert le petit-déjeuner. Au fond de

la salle, deux hommes s’apprêtent à prendre leur petit-déjeuner.

L’un, Gerd Sander, petit fils d’August Sander, l’autre Jean-Luc

Differdange, à ce moment là assistant de Gerd Sander et tireur

exclusif des négatifs de August Sander.

Je vais les saluer et de go ils m’annoncent qu’ils

ont

quelque chose à me dire : « Vous êtes un affabulateur, un imposteur,

un menteur, jamais vous n’avez rencontré cet assistant d’August

Sander, cela est donc impossible. Nous aurions rencontré cet

assistant avant vous. D’ailleurs vous nous cachez (lors de notre

discussion de la veille au vernissage) son identité et son

adresse. »

C’est vrai, en plus, je ne leur ai même pas indiqué la ville

où cette rencontre avec l’assistant d’August Sander s’est déroulée

malgré leur très grande insistance.

Mais me traiter de menteur !

Là, une idée me vient en un éclair. Je les quitte tout en leur

annonçant mon retour à leur table d’ici à moins de 2 minutes, le

temps de chercher un livre, à l’étage, dans ma chambre d’hôtel. Je

lis encore sur leurs visages la suspicion et le grand dédain à

mon égard.

À mon retour à leur table, j’offre à Gerd Sander le livre

« L’automne 1990 » un des quatre livres du grand projet « Les

Quatre Saisons du Territoire », projet d’Alain Buttard, alors

directeur du CAC Granit de Belfort. De vive voix je rajoute à Gerd

Sander qui parcourt devant moi ce livre que ma biographie et un

petit texte y étaient aussi traduit en anglais… Vous Gerd qui parlez

si bien cette langue puisque vous tenez galerie à New York, lisez

donc !

C’est là, qu’en page 105, Gerd lit cette phrase : « And, one of my trips through Germany, what a pleasure to have met one of August

Sander’s assistants ». Son visage s’éclaire et il me dit : « c’est

donc vrai, votre rencontre avec un assistant de Sander ». Et je lui

rétorque : voyez-vous, cher Gerd Sander, même si c’est imprimé

dans un livre comme celui que vous tenez entre vos mains, cela peut

être un faux face à l’histoire. Un silence s’installa.

Sur ce, je les quittai et j’allai déjeuner loin d’eux, tout seul,

près de l’entrée de la salle.

J’espère qu’en 2016, ce livre que je lui ai offert, trône encore

dans sa bibliothèque, entre deux livres sur les chevaux, à Cerisy-la-Forêt,

dans ce château de la Boulaye, là où le général Eisenhower et Omar

Bradley ont séjourné lors de la bataille de Normandie !

8 Le travail photographique de

Bernard Birsinger sur August Sander

E.B. :

Parle-nous de ton travail qui fut exposé à ton retour.

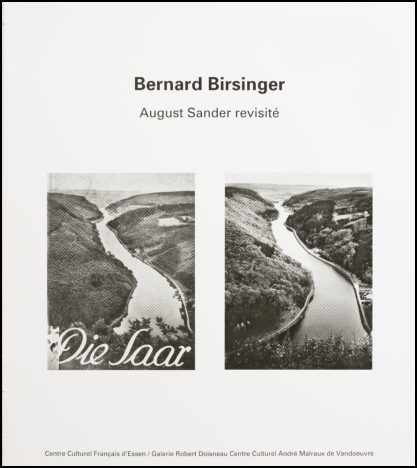

BBB : « Die Saar » a été

exposée en Allemagne, à Essen, avec à l’appui un catalogue, puis à

Mainz et à Saarbrücken.

"Der Rhein" a été exposé à la galerie Robert Doisneau en même temps

que Andreas Gursky… ainsi qu’à la Biennale Internationale de Nancy.

Là, belle présentation due au Frac Lorraine, œuvres exposées en

compagnie des Becher, Thomas Struth et de Robert Adams.

« Die Mosel » a été exposée à l’expo Berlin / Vienne, à

Aix-en-Provence en 1993, en duo avec August Sander et la

participation de Wols.

2013, lors des Rencontres de la photographie d’Arles,

participation à l’exposition collective « Caravane(s) », à la

galerie « Atelier du Midi », photographies issues de mon travail

sur le Rhin de Sander.

2014, éditions « l’Erre de rien ». Publication dans un coffret,

avec trois cahiers distincts, de cette exposition Caravane(s). Titre

/ cahier 2 : « Sur les traces de August Sander », Le Rhin,

Allemagne, 1986.

Annexe - une lettre à August Sander

Lettre ouverte à August Sander

|

| |

Three Farmers on Their Way to a Dance, 1914.

Drei Bauern auf dem Weg zum Tanz, 1914.

Trois paysans allant au bal, 1914 (ref. [18]). |

| |

|

| |

Bollwiller, le 2 mars 2016, |

|

Cher August Sander,

Dis donc, cher August Sander, en regardant de près ta très

merveilleuse photo intitulée « Trois paysans allant au

bal », photo

que tu as prise en fin de printemps voire au tout début de l’été

1914… à gauche, ne serait-ce pas Otto Krieger (né en 1894), jeune

mineur de métier et là portant cigarettes aux lèvres ? Il sera

blessé en 1914 puis en 1915 à la guerre.

Au milieu de ton image, ne serait-ce pas August Klein

(1893-1914), lui aussi travaillant dans la mine de fer de St

Andreas… peu de temps après ta prise de vue, il est décédé sur le

front ouest de cette sacrée guerre, la Grande Guerre, dit-on.

Et tout à droite sur ton image, ne serait-ce pas Ewald Klein (82

ans en 1976), jeune homme dont une des obsessions étaient de « ne

point vouloir se salir les mains » et qui en conséquence logique se

retrouvait professionnellement derrière un bureau dans une de ces

mines de fer déjà déclinante.

Cher August, tu le sais bien, ce samedi après-midi, nous (les 3

mineurs) allions au bal en partant à pied de Dünebusch (près de

Hamm) pour notre destination Halscheid (aujourd’hui Windeck).

L’histoire raconte même, qu’avec ta chambre, tu nous attendais au

détour de ce chemin. Tu étais à la fois fatigué ** et fâché… et avec

raison… mais chut.

Tu sais, cher August, cela n’enlève rien à la qualité intrinsèque

et exceptionnelle de ton image de 1914 ; elle est même accrochée

dans mon salon… et à chaque repas avec des photographes, elle est

admirée et perçue comme un chef d’œuvre. D’ailleurs le MoMA de New

York ne s’est pas trompé, car en juin 2015, il a acquis 619 tirages

de ton travail. Ne te retourne pas dans ta tombe… en 2016, on

raconte même dans l’underground

artistique de Bonn que la prochaine facture pour ces mêmes images

sera de 3,2 millions d’euros.

Dire que ton assistant m’avait parlé de

l'indigence pécuniaire

dans laquelle tu te trouvais alors, lors de ces pérégrinations

rhénanes et lors de ces expéditions photographiques dans cette

contrée très forestière du Westerwald.

Justice est maintenant rendue.

Bernard Birsinger,

Photographe.

** Sander « fatigué » : il eut fallu à August Sander prendre le

train à Cologne pour Au (Sieg) 2 heures durant, puis marcher à pied,

par monts et vaux, pour arriver aux lieux de ses prises de vue dans

ce Westerwald.

|

Notes et Références

-

[1]

|

-

https://fr.wikipedia.org/wiki/August_Sander

|

|

[2] |

-

Biographie de Bernard Birsinger Photographe (pdf)

|

|

[3] |

-

J. Paul Getty Museum

1200 Getty Center Drive, Los Angeles, CA 90049-1687 (États-Unis)

http://www.getty.edu/museum/about.html

|

|

[4] |

-

The Museum of Modern Art

11 West 53 Street, New York, NY 10019 (États-Unis)

https://www.moma.org/

|

- [5]

|

-

Aperture Foundation

547 West 27th Street, 4th Floor, New York, N.Y. 10001

(États-Unis)

http://aperture.org

|

- [6]

|

-

Tate Gallery

Tate Britain, Millbank, London SW1P 4RG (Royaume Uni)

Tate Modern, Bankside, London SE1 9TG (Royaume Uni)

http://www.tate.org.uk

|

|

[7] |

-

Diane Arbus (1923 - 1971)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diane_Arbus

|

- [8]

|

-

« Diane Arbus », texte et

photographies de Diane Arbus, traduit de l’anglais par Pati Hill

et Alain de la Falaise, éditions du Chêne, 1973,

ISBN 2-85108-118-7

|

|

[9] |

-

« Second View, The Rephotographic

Survey Project », Mark Klett, Joann Verburg, Gordon Bushaw, Rick

Dingus, Paul Berger, University of New Mexico Press (1984),

ISBN 978-0826307514

|

|

[10] |

-

Le km 645 du Rhin vu par August

Sander

Blick vom Rolandsbogen a. d. Siebengebirge, 1936

Une vue sur les Sept Montagnes depuis la courbe de Roland, 1936

http://galeriejuliansander.de/artwork/blick-vom-rolandsbogen-a-d-siebengebirge

|

|

[11] |

-

Maison natale d’August Sander : à

Herdorf dans le district d’Altenkirchen (Rhénanie-Palatinat) en

Allemagne, maison sise au 94 Glockenfeld Straße.

https://de.wikipedia.org/wiki/Herdorf

|

|

[12] |

-

Un exemple de portrait par Mike

Disfarmer

« Men in Overalls and Hats »

http://www.disfarmer.com/images/large/1021.jpg

Mike Meyer Disfarmer (1884-1959)

http://www.disfarmer.com

|

|

[13] |

-

Zoë Leonard, née en 1961

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoe_Leonard

http://zoe-leonard.com

|

|

[14] |

-

Otto Dix (1891-1969)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_Dix

|

|

[15] |

-

Stèle funéraire en l’honneur de

la famille d’August Sander, au cimetière de Cologne.

https://de.wikipedia.org/wiki/August_Sander#/media/File:

Grave-of-August-Sander—Melaten—Cologne—R0010655_-_Michael_Foerster_RSMP.jpg

|

|

[16] |

-

Portrait de Franz Wilhelm Seiwert,

par August Sander, 1928

http://www.artnet.com/artists/august-sander/

maler-franz-wilhelm-seiwert-a-SksGJJPM2OARC4xGjygbqA2

http://www.moma.org/collection/works/154490

|

|

[17] |

-

August Sander, « Antlitz der

Zeit. Sechzig Aufnahmen deutscher Menschen des 20.

Jahrhunderts » édition orignale avec une préface de Alfred

Döblin. Kurt Wolff/Transmare Verlag, Munich 1929

« Antlitz der

Zeit. », réédité chez Schirmer / Mosel, 1976, 1990,

ISBN 978-3888141256

version française : « Visage d’une époque », avec une

introduction d’Alfred Döblin, Schirmer Mosel, 1984,

ISBN 3-88814-500-7

|

|

[18] |

-

Dans le livre : « Trois fermiers

s’en vont au bal », de Richard Powers, éditeur Le Cherche Midi,

2004, ISBN 2-74910-227-8

http://www.tate.org.uk/art/artworks/sander-young-farmers-al00014

http://www.moma.org/collection/works/193647

|

|

[19] |

-

« August Sanders unbeugsamer

Sohn » (« L’inflexible fils d’August Sander »)

Paru en octobre 2015 chez NS-Dokumentationszentrum der Stadt

Köln.

ISBN 978-3-86331-262-6. Metropol Verlag, Berlin 2015. 288 pages.

|

|

[20] |

-

Laura Wilson, Richard Avedon,

« In the American West », Harry N. Abrams, 1985,

ISBN 978-0810911055

http://www.theavedonfoundation.net

|

- [21]

|

-

« Souvenirs sur Avedon »,

entretiens de Bernard Birsinger avec Henri Peyre,

www.galerie-photo.com/avedon-bernard-birsinger.html

|

|

[22] |

-

David Swindell : « Der Rhein in

frühen Photos », (« Le Rhin dans la photo d’autrefois »)

photographies de Francis Frith, 1863. Houber/Rhein-Mosel-Verlag,

Briedel, Mosel 1986, ISBN 3-929745-34-8.

|

|

[23] |

-

Carl Heinz Hargesheimer, dit

Chargesheimer (1924-1971)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chargesheimer

|

|

[24] |

-

« L’usage du monde », Nicolas

Bouvier, illustrations de Thierry Vernet, Payot, 2001,

ISBN 9782228894012

|

|

[25] |

-

« Paysages Photographies, La

Mission photographique de la DATAR, travaux en cours », Hazan,

1986, ISBN 2 85025 099 6

http://missionphoto.datar.gouv.fr/fr/content/le-projet-de-la-mission

www.galerie-photo.com/datar-bernard-birsinger.html

|

|

[26] |

-

Rosalind E. Krauss, née en 1941

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Krauss

« Le

Photographique. Pour une Théorie des Écarts », Rosalind E.

Krauss, trad. M. Bloch, A. Hindry, J. Kempf, Paris, Macula,

1990, ISBN 978-2-86589-027-9

|

|

[27] |

-

« Almanach d’un comté des

sables », Aldo Leopold, Flammarion, 2000, ISBN 978-2080710604

|

|

[28] |

-

Le portrait du « jeune homme en

colère » par Paul Strand se trouve dans « La France de profil »

sous l’intitulé « Jeune homme, Gondeville, France, 1951 »

http://aperture.org/shop/media/catalog/product/

cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/

strand_young_boy_gondeville_charente_france_1951.jpg

Édition originale, La Guilde du Livre, Lausanne, 1952.

Réédité en anglais par Aperture, 2002, ISBN 978-0893819552

|

|

[29] |

-

« Siebengebirge von Eichelhardt

aus gesehen » (« Les 7 montagnes vues d’Eichelhardt «), page 34

dans Schirmer et Mosel 1975, « Rheinlanschaften, Photographien

1929-1946 », ISBN B-921375-01-0.

ouvrage ré-édité en 2014,

ISBN 978-3829606714

https://www.van-ham.com/datenbank-archiv/datenbank/

august-sander/siebengebirge-von-der-linken-rheinseite-gesehen.html

|

Téléchargez cet article au

format pdf

dernière modification de cet article : 2016

|