Thérèse Verrat

et Vincent Toussaint

©Thérèse Verrat et Vincent

Toussaint

Thérèse et Vincent comment en

êtes-vous venus à la photographie ? Thérèse Verrat

:

J’ai d’abord été formée en architecture, puis en

histoire de l’art. À l’époque, je pratiquais la

photographie de manière très intuitive. Sans

doute par manque de connaissance, je me servais

davantage de ses qualités plastiques que de ses

propriétés techniques. Par la suite, j’ai

abandonné l’outil pour collaborer avec des

artistes : je construisais les décors qu’ils

capturaient. Lorsque j’ai rencontré Vincent,

j’ai recommencé à photographier. Assez

naturellement, nous en sommes venus à travailler

ensemble.

Vincent Toussaint :

J’avais 9 ans quand j’ai commencé à

photographier des œuvres d’art dans les musées

parisiens que ma grand-mère m’emmenait visiter.

S’en suivaient des séances de projections dont

je me souviens encore aujourd’hui. Toutes ces

photos ont malheureusement disparu l’an dernier

dans un incendie. J’ai renoué avec la

photographie à la fin de l’adolescence, à

l’occasion d’un voyage, avant d’intégrer l’école

des Gobelins en 2011.

©Thérèse Verrat et Vincent

Toussaint Pourquoi travaillez-vous à deux ?

Pourquoi ne pas travailler à deux quand on

partage autant ? Les gens sont souvent perplexes

face à l’idée du duo en photographie, et dans

l’art en général. Il s’agit pourtant d’une force

: le dialogue est toujours fertile et nous

stimule à chaque étape de nos projets. Pour nous

travailler ensemble est une force, sûrement

celle qu’il nous fallait pour assumer ce choix.

©Thérèse Verrat et Vincent

Toussaint Dans votre travail on sent un goût très fort

pour la courbe. Pourquoi ?

Parce qu’elle mène d’un point à un autre, la

courbe est indissociable de l’idée de mouvement

: se déplacer revient quelque part à tracer une

ligne. Chacune de ces trajectoires nous

permet d’appréhender un territoire, mais

aussi son histoire. La courbe est douce : elle

permet de changer de direction sans former

d’angles. Cet attrait pour la courbe fait par

ailleurs écho à notre goût de la rencontre :

suivre une courbe, c’est se pencher sur quelque-chose d’extérieur à soi. Et par conséquent,

accepter d’être modifié par elle.

©Thérèse Verrat et Vincent

Toussaint On sent également beaucoup de pudeur ou de

retenue, presque de la tendresse ?

C’est très juste. On

pourrait même parler de fragilité : tant sur le

fond que sur la forme, c’est cette tension, ce

point d’équilibre qui nous intéresse. En atteste

notre fascination pour les ruines antiques et

contemporaines, pour les paysages ou plus

largement, pour la nature. Cette réserve est

aussi le fruit du mélange entre soi et l’autre,

de ce langage duel. Comme le dit Virginie Huet,

auteure et critique d’art, notre œil « berce et

brutalise ». Nous portons une attention

particulière à quantité de choses, souvent

ordinaires, qui, vues de plus près, semblent

précieuses. Une sorte de métamorphose qui

rappelle le pouvoir du regard amoureux.

©Thérèse Verrat et Vincent

Toussaint Vos photographies procèdent souvent de moments

qu'on dirait volés. Sont-ils arrachés à l'indifférence générale ou

arrachés au temps ? À l’indifférence générale,

certainement, oui. Au temps, aussi. Depuis

quelques mois, nous travaillions autour de

photographies prises à Naples, d’avril à mai

2022, dans un périmètre réduit. Nous empruntions

chaque matin le même chemin, sans que cette

répétition ne dicte notre démarche. Le temps

n’existait plus en effet, ni le nôtre, ni celui

du sujet.

Quant à cette sensation d’images prises à la

sauvette, elle est probablement liée à cette

timidité, cette forme de réserve que nous

partageons.

©Thérèse Verrat et Vincent

Toussaint Il y a de nombreuses citations à la grande

tradition artistique dans vos travaux. Pourquoi ?

C’est un mot fort, la tradition ! Le simple fait

d’utiliser un outil dans sa forme primitive

(l’appareil argentique) trahit notre volonté de

faire perdurer. Après tout, un artiste est

témoin d’une époque, mais aussi spectateur du

patrimoine édifié par d’autres avant lui. Il

navigue dans le temps et l’espace, et donne à

son tour, grâce à son œuvre, une vision du

monde. On ne peut nier l’influence du contexte :

le terrain vierge n’existe pas. Citer la grande

Histoire de l’art sans la paraphraser est aussi

difficile que d’imaginer y laisser une trace.

Comment admirer le sublime et parvenir à le

restituer de façon personnelle, nouvelle ? Le

mystère reste entier. Toujours est-il que ces

paysages méditerranéens qui nous aimantent, ceux

auxquels notre photographie rend hommage, ne

sont que des champs de ruines, témoins d’une

grandeur passée. Autrefois architectures, elles

s’offrent à nous dans leur fragilité,

très loin de leur splendeur d’origine. Ces

pierres dispersées comme les moutons d’un

troupeau inspirent le respect, et nous inspirent

tout court.

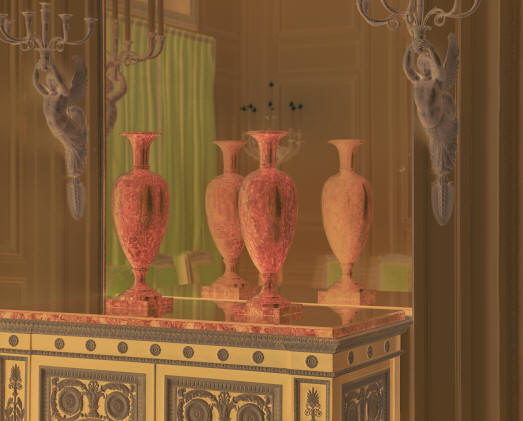

©Thérèse Verrat et Vincent

Toussaint Que représente cette photographie et qu'est-ce

qui vous plait en elle ? C’est

amusant que vous ayez choisi cette image. Elle

nous pose problème depuis quelque temps. Nous en

avions réalisé un tirage à l’occasion d’une

exposition. Or le choix du format était une

erreur. C’est une question décisive, cette forme

que prend la photographie, indépendamment de ce

qu’elle représente, cet objet qu’elle devient au

risque de l’éloigner de son sujet. En

l’occurrence, une table ajourée et l’ombre

qu’elle dessine au sol, dans une maison de

famille. Il s’agit du négatif d’un Polaroid. Un

objet positif/négatif qui, à force d’être trop

inversé, trop manipulé, a fini par nous perdre,

nous lasser. En le retrouvant aujourd’hui, six

ans plus tard, nous lui préférons sa forme

d’origine.

©Thérèse Verrat et Vincent

Toussaint On voit passer souvent dans vos travaux des

négatifs argentiques couleurs comme cette image, présentés à côté de

positifs "normaux". Pourquoi ce choix ?

La découverte du négatif sur la table lumineuse

a quelque-chose de magique,

d’hypnotique. Dans certains cas, cette

expérience suffit. Formes, volumes et motifs se

devinent à travers un voile quasi abstrait. Une

abstraction qui peut même

dépasser le réel. Parfois, il nous semble

pertinent de s’arrêter là, à ce stade

préliminaire. La cohabitation avec l’image

finale questionne la matière

photographique, comme une preuve tangible du

processus de développement.

©Thérèse Verrat et Vincent

Toussaint Qu'est-ce pour vous qu'une belle photographie ?

Une image sincère, capable

d’émouvoir au point de rester en mémoire. Une

belle photographie raconte une histoire. Elle

est une fenêtre ouverte sur le monde visible et

son envers, ce qui dépasse l’entendement.

|