l'Auteur

|

Henri Peyre

|

Y a-t-il une Esthétique de

la Photographie de bateau ?

par Henri PEYRE

Introduction

Cet article pose une question dont je ne doute pas que l'humanité entière attend depuis longtemps la réponse : "y a-t-il une esthétique de la photographie de bateau ?", et j'aurais pu préciser même de "bateau de commerce" tant le goût de l'esthétique photographique et la passion de cette sorte de bateau me travaillent ensemble et depuis longtemps. Je pense que l'être humain est cohérent et que tenter de répondre à cette question est finalement du plus grand sérieux, au moins en ce qui me concerne, et relève à la fois de l'urgence et de la plus grande nécessité. On trouvera dans cet article un certain nombre d'exemples d'images soit recueillies sur ebay, photographies abandonnées dont j'espère que certains d'entre- vous les adopterons - soit venant de la liste marmar(2), groupe de discussion Yahoo spécialisé sur le thème de la Marine Marchande. Elles permettent d'entrer avec la légèreté et la clarté de l'exemple dans le domaine de l'esthétique où pas mal de gens ont fait naufrage, et pas que des marins d'eau douce (je compte dans le nombre Platon ou Kant qui ont envoyé par le fond, à leur suite, des générations de lecteurs).

Y a-t-il une esthétique

de la photographie de bateau ?

La recherche artistique consiste le plus souvent à mettre en scène des zones-frontière. Bien analyser l'esthétique des images revient de ce fait à repérer dans les images les ensembles cohérents et opposables qui y sont présents et à examiner la façon dont ils s'articulent. Il y a des images à faible niveau esthétique : souvent confuses, elles n'offrent pas la clarté d'opposition facilement décelable. Il y a des images à très fort contenu esthétique : on y repère non pas seulement une opposition (qui fait déjà souvent la belle image) mais deux, trois oppositions ou plus, clairement indiquées par le photographe. Plus il y a d'oppositions décelables en jeu, plus l'image apparaît riche au spectateur et capte longtemps l'attention(1).

La photographie de bateau présente dès l'abord et tout à fait naturellement une grande puissance esthétique : le bateau en marche est, par essence, un objet offrant des limites parfaitement définies et l'observateur opposera bien facilement le sujet "bateau" à son environnement (1ère opposition). D'où un choc esthétique immédiat et violent lorsque le bateau est ainsi présenté dans sa pure essence :

Bateau vapeur Vitznau Suisse - ebay-181653237703

Dans la photographie ci-dessus cet aspect est renforcé par la stricte observation des règles qui font qu'une photographie marche à tous les coups : un sujet centré, qui porte les contrastes les plus forts, meilleur noir contre meilleur blanc, tandis que l'environnement autour du bateau offre des contrastes beaucoup plus faibles (2ème opposition). La lumière dans le dos permet au ciel d'être moins lumineux que le blanc de la coque du bateau et referme l'image autour du sujet principal, comme le disent les tireurs. Opposition réussie, donc, entre le sujet et son environnement.

Le contraste objet artificiel contre environnement naturel, troisième élément constitutif de la forte esthétique de cette image (et 3ème opposition), termine d'en faire une image qui marche très bien. On peut affirmer qu'un bateau en mer est tout naturellement un objet à fort contenu esthétique, avec ses 3 oppositions facilement repérables.

Lorsque le bateau est présenté dans un environnement fort et complexe, son impact esthétique peut-être toutefois très différent et l'esthétique de l'image n'est pas à ce moment autant attribuable à l'objet lui-même. Un exemple avec une nouvelle image.

Notre-dame

de la Salute - Venise - ebay-264207268588

Notre-dame

de la Salute - Venise - ebay-264207268588

Cette image est une belle image, qui retient

l'attention. Mais pourquoi, quelles sont les

oppositions à l'œuvre ?

Le sujet, qu'on met au centre, est une gondole.

L'œil rentre dans l'image par le contraste

principal, qui est celui du noir de la gondole

opposé au blanc de l'écume sous elle. Après la

lecture de cette opposition l'œil ressent un

deuxième contraste : il élargit l'opposition au

contraste clarté du ciel / noir de la gondole :

on ressent violemment l'effet de contre-jour.

Cet effet de contre-jour suspend la gondole dans la lumière. Elle ne

reste attachée que par le gondolier aux valeurs

sombres de la rive. On perçoit donc que, n'était

le gondolier qui la maintient, la gondole se

détacherait complètement de l'environnement pour

flotter à sa guise.

La réalité du sujet apporte

des éléments concrets à l'analyse esthétique :

l'écume sous la gondole vient des remous de

propulsion du vaporetto sur lequel est

probablement le photographe. Les remous

fragilisent la tenue de la gondole que le

gondolier, attaché à la rive comme à l'ordre du

monde, tente de maintenir. Mais l'horizon

penché, comme l'effondrement des immeubles sur

la gauche, portent dans la vision même du

spectateur la fragilité de la position de

l'esquif.

L'image marche parfaitement parce

qu'on retrouve dans le flottement spatial de la

gondole en contre-jour comme dans la position

des éléments réels une même idée : celle de

l'esquif fragile, emporté par les flots, qui

devient le symbole de l'esprit d'un observateur

lui-même balancé vers la gauche, et éprouvant en

lui-même la légèreté symbolique de la gondole

comme légèreté de sa propre situation. On est

certes à Venise, sujet intéressant en soi, mais

on peut parler de cette circonstance en tout

dernier cependant, tant le sujet est plus cette

idée de légèreté et de détachement que le frêle

et élégant esquif inspire. A la fin, oui,

peut-être pourra-t-on juste ajouter : "et c'est

là le charme de Venise". Mais à la fin

seulement, pas avant.

bateau de transport en mer - ebay-312015981642

On retrouve dans cette image, comme dans la

première, la présence

du bateau comme élément opposable à son

environnement. Mais il y a là une nouveauté,

constituée par cette poulie de premier plan, qui

s'invite comme meilleur contraste blanc/noir. Il

y a ainsi concurrence dans cette image, pour le

regard, entre le bateau au centre, sujet

principal, par lequel on rentre, et cette poulie

de premier plan sur son bras blanc qui aspire

le regard juste après.

Cette disposition a plusieurs conséquences : le

spectateur est invité à évaluer tout de suite la

distance entre le bras de poulie et le bateau,

et, arrivé au bateau, à prolonger ce regard

traversant vers l'autre rive. Après ce parcours, qui donne une information de

surface, le cerveau réalise que l'image est

penchée et que le bateau "descend" ce qui a

l'air d'être une rivière ; de plus il assimile le

bras et la poulie à une rive d'où

nous regardons la scène, à cause du fait que

nous voyons en face une autre rive (alors que

nous sommes peut-être en fait sur un bateau).

Comme dans

l'image précédente, le fait que l'horizon penche

a fragilisé quelque-chose. Mais ce n'est pas

notre position personnelle qui est fragilisée.

C'est celle du bateau, engagée sur une pente

savonneuse, qui est affaiblie, d'où notre

première certitude, renforcée (quoique

probablement fausse), que nous sommes sur une

autre rive, et que le bateau est emporté.

Son effet principal, qui est réussi, est

l'évocation d'une très grande coulée d'eau qui

glisse vers la droite d'une seule masse,

entraînant avec elle le petit bouledogue.

L'image est belle dans la façon dont elle parle

de l'abandon à l'immensité du flot.

Ce n'est pas tant une photographie de bateau

qu'une photographie d'eau. Son effet esthétique

vient de l'opposition que nous percevons entre

notre position (faussement considérée comme

fixe) et la coulée inexorable de l'immensité de

la masse d'eau vers la gauche.

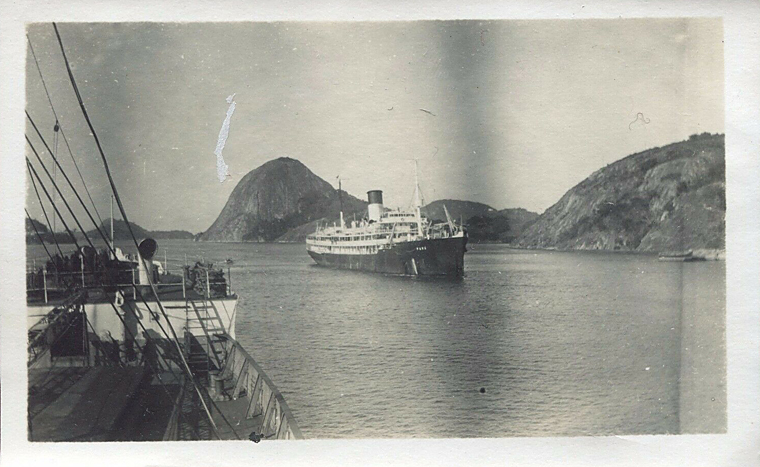

Vittoria Bresil (1926) - ebay-391764136030

Cette photographie n'est pas celle d'un bateau

isolé. Le bateau n'y est donc pas, quoique placé

au centre, le sujet principal. Le meilleur

contraste est porté ici par les oppositions de

blanc et de noir sur le pont du bateau de gauche

d'où, certainement, la photographie est prise. On

ne peut pas dire non plus que la photographie

illustre les périples du bateau sur lequel nous

sommes. L'autre bateau est trop central et se

bat fort bien pour conserver notre attention.

Comme dans la photographie précédente (celle

avec la poulie), le bateau sur lequel nous

sommes permet l'évocation d'un premier plan,

donc invite à la perception de la distance

entre notre position et celle du bateau au

centre de l'image. Cette traversée diagonale de

l'image se poursuit fatalement jusqu'au lointain

droit de l'image, avant que l'œil ne vienne

explorer enfin le lointain gauche de l'image,

d'où vient le paquebot. Comme l'horizon est

rigoureusement horizontal, nous ne sommes pas

invités à considérer la masse d'eau. Le cadre

général de l'image et la présence exotique des

collines en pain de sucre nous invitent au

dépaysement. Ce dépaysement est renforcé par les

nombreuses traces et salissures de cette image

déjà très ancienne, qui nous conduisent, elles, à un

dépaysement temporel. L'effet esthétique de cet

image tient donc à la conjonction de deux

oppositions : celle entre notre monde et celui

évoqué par ce lointain géographique. Celle entre

notre temps et celui évoqué par cette vieille

image. Dans les deux cas ces oppositions ne sont

pas consubstantiel à l'image. C'est une

opposition entre ce que nous voyons et ce que

nous sommes. Entre des éléments réels et notre

cadre interprétatif. Cela marche comme l'urinoir

de Duchamp : je ne suis épaté que parce que

j'attendais un chef-d'œuvre et pas un urinoir

au musée. La puissance esthétique est toujours

très menacée quand elle ne réside pas à

l'intérieur de l'œuvre mais s'appuie sur les

fondamentaux supposés de celui qui la regarde.

Sur cette image, un Brésilien ne sera pas

dépaysé par les pains de sucre, et je suppose

que dans les années trente, l'ancienneté de

l'image n'aurait frappé personne... Je ne pense

pas, pour ma part, qu'une proposition qui ne

présente pas les oppositions au sein d'elle-même puisse

être une œuvre d'art.

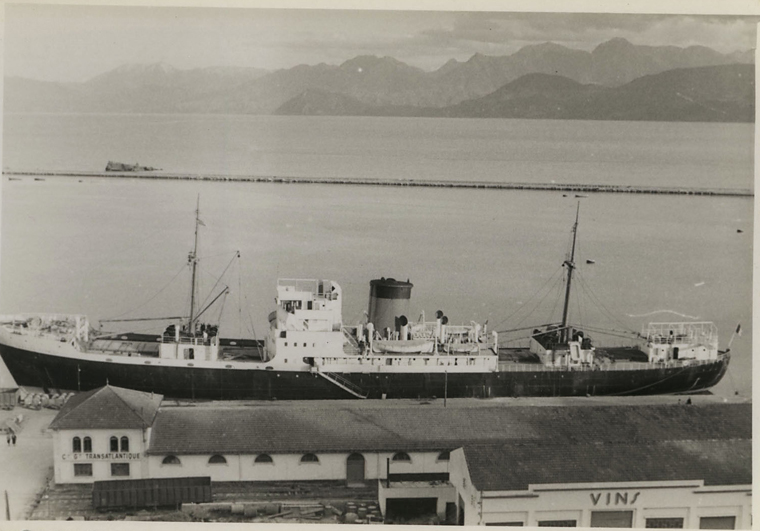

Cargo CGT - ebay-183185001127

La composition de la scène est également faite d'une série de bandes horizontales qui coupent la scène et enferment le navire :

- les entrepôts en bas,

- le cargo et une première étendue d'eau,

- une digue avec une conjonction désagréable des hauts du mât du bateau et des pierres de la jetée, qui cloisonnent encore l'image,

- un espace d'eau avec ce qui pourrait bien être une épave,

- des montagnes assez grandioses mais malgré tout bien inhospitalières.

Après cet examen un peu décourageant, le regard revient au premier plan et se porte sur le mot "Vins" plus lisible que la mention "Cie Ge Transatlantique". L'interprétation est toute mâchée : nous avons là une image qui est tellement triste qu'elle semble avoir un sens politique : la Colonie serait un système implacable dont l'image trahit un des ressorts, l'alcool.

La seule esthétique qu'on pourrait concéder à cette image serait de considérer qu'elle présente une sorte d'échelle de liberté, allant du premier au dernier plan,

- la petite magouille commerciale coloniale, au premier plan ;

- le bateau, qui représenterait la parenthèse possible ou le moyen de s'échapper ;

- au dernier plan la mer et les montagnes, suggestions de la beauté encore possible au-delà des petits trafics.

D'expérience, quand on doit tant ramer pour trouver une beauté qui n'est pas bonne fille, il vaut mieux passer à l'image suivante.

Bateau et berge - ebay-312014617969

Cette image aurait très certainement plu à

Marguerite Duras. Le meilleur contraste est sur

le bateau au premier plan, instantanément épaulé

par le contraste au lointain. La succession

quasi immédiate des perceptions nous donne

instantanément l'impression que le bateau est en

route vers le lointain et je suis prêt à parier

qu'aucun d'entre-vous ne se sera dit qu'on voit

l'arrière du bateau (ce qui est malgré tout

possible). L'organisation de l'image conduit

ainsi, comme pour l'image à la poulie, à une

certaine interprétation, même si celle-ci est

peut-être fausse.

Cette image est esthétique pour une raison très

intéressante. Si le bateau a l'air très

déterminé à aller quelque part, ce quelque-part n'a pas l'air très folichon : quelques

vagues arbres, sur quelques vagues collines

croupions achèvent de se baigner dans une eau

bien plate. L'image nous renvoie ainsi à une

intériorité très durassienne : la fascination de

l'attente. A la fois on attend et à la fois on

est déçu. On va quelque part, mais on ne va nulle-part. L'horizon discrètement incliné vers la

gauche suggère que la destination

serait plus à droite (écoulement de l'eau), et

que l'observateur pourrait être lui-même

vaguement désemparé, comme dans l'image de la

gondole. Joue évidemment aussi dans cette image,

comme dans toutes les images de bateau, le fait

que le bateau est un élément juste placé entre

ciel et mer, position charnière naturellement

intéressante, renforcée ici par l'idée du

confins des terres qui donne tant de charme

naturel aux rivages (raison esthétique pour

laquelle, je présume, les retraités rêvent tous

de terminer leurs jours au bord de la mer).

Bateau croisiere île de beauté - ebay-183270431176

Dans cette image on retrouve des éléments déjà

vus : l'horizon penché vers la gauche fait

psychologiquement glisser la masse d'eau vers la

gauche, dans un sens qui accompagne l'avance du

bateau. Le spectateur a ainsi l'impression que

le bateau avance facilement. Le rivage

fonctionne au contraire : on rentre sur le

rivage par l'enfant à gauche et l'œil parcourt la plage en remontant vers

la droite. Le chemin remontant demande un peu

d'effort ; le bateau n'en glisse que plus

rapidement vers la gauche.

La facilité du déplacement du bateau invite à

penser la scène comme très silencieuse, puisque

le bateau n'a qu'à se laisser glisser. Les

personnages sont séparés les uns des autres et

donc muets. Le bateau, forme dense et ramassée,

s'oppose à ces petits individus disséminés sur

la plage. Il est le symbole d'un

regroupement, tandis que les laissés-à-terre

symboliseraient une sorte de division. Le bateau

pourrait ainsi apparaître comme une promesse (au

moins celle du voyage) à laquelle les mornes

silhouettes du premier plan, méditant leur

malheur, n'ont pas été conviées. Plusieurs

oppositions donc, en tirant un peu : facilité de

la progression du bateau en descente contre

rivage à remonter, bateau comme collectif

d'avenir et en action contre personnages

disséminés et mornes : l'horizon peu

discernable du ciel, évoque une fusion en

devenir. Le bateau va y disparaître. A mi-chemin,

entre le rivage où les hommes sont chacun isolés

et un lointain où tout fusionne, il apparaît de

ce fait comme un collectif en marche.

Marine chinoise - ebay-333091664488

Dans cette image

ancienne, on entre par la menace noire et

préoccupante de la partie gauche de l'image. Le

danger nous fait peur et nous avons tendance à

fouiller dans le noir le meilleur contraste du

blanc et des deux canons sombres, avant de

suivre naturellement la silhouette du cuirassé

vers la droite pour arriver dans la lumière, où nous attend le

second point d'arrêt à fort contraste : la

jonque.

Le basculement de la mer, à cause de l'horizon

penché à droite, nous a dès l'abord inquiété au

point qu'il nous fallait fouiller l'obscurité.

Toute la masse d'eau dévale la pente naturelle

vers la droite, qui aspire tous les éléments de

l'image, jonque comprise. Le flou des flots au

premier plan accentue le malaise de ce grand

déversement, refusant à notre œil un premier

plan, et donc l'appui fixe d'une rive (comme

dans la photographie du bouledogue).

Même si nous avons l'impression que la jonque

travaille à remonter la pente vers la gauche,

nous avons bien le sentiment que cela ne sera

pas suffisant. Rien n'arrêtera la marche vers la

guerre et le jour à gauche est plutôt la fin

d'un espoir que la promesse d'un temps meilleur

: les fumées du navire ne contribuent-elles pas

à rendre les nuages plus épais ?

Cette image n'offre pas, en son sein, de

contraste esthétique. Si elle est malgré tout

une belle image, c'est là encore parce qu'elle

s'oppose de toutes ses forces, par sa folie, par

son basculement insupportable à ce que devrait

être une image "normale" : par ce bateau de

guerre, par ce contre-jour inquiétant, par ce

flou de premier-plan, par cet horizon

complètement basculé. S'il y a esthétique

elle est

uniquement fondée sur notre capacité à opposer

d'instinct cette image à une normalité

personnelle où il n'y a ni bateau de guerre, ni

contre-jour inquiétant, ni horizon basculé.

S'y ajoutent évidemment, suivant le même

mécanisme, le dépaysement de temps et le

dépaysement d'espace, pour un européen qui ne

voit pas de jonque tous les jours.

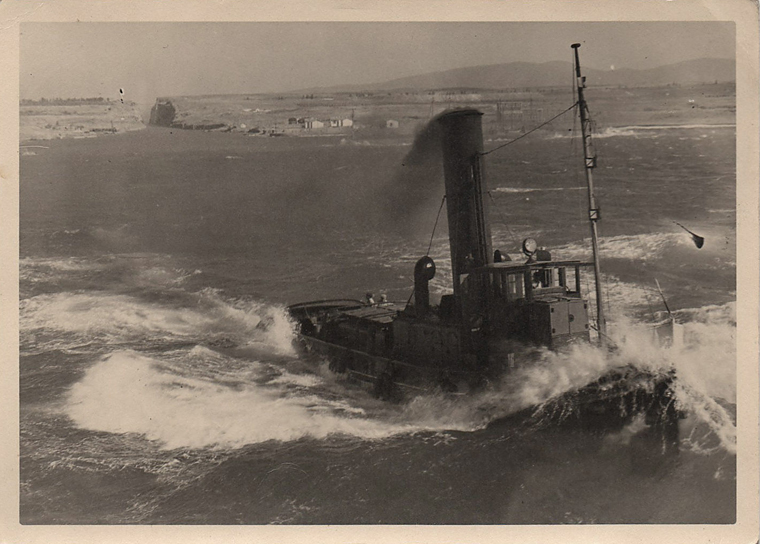

Remorqueur - ebay-201678562447

Cette très belle

image de remorqueur, probablement prise au

débouché du canal de Corinthe, semble raconter

une petite histoire. Le spectateur voit fort

bien d'où vient le courageux remorqueur. Le

trajet nettement lisible et compréhensible

s'oppose comme volonté logique et opiniâtre à

la violence désorganisée des flots.

Esthétiquement on trouve en outre dans l'image

la classique opposition du petit bateau

courageux affrontant les éléments déchaînés,

renforcée ici par l'opposition du bâtiment noir

et de sa fumée noire à l'écume blanche de la mer

en furie.

Vague sur la mer - ebay-232480520229

Cette image de bateau

pris dans une tempête, avec son horizon

psychologique basculé qui renforce l'inquiétude,

reprend les mêmes codes esthétiques classiques

du petit bateau opposé à la puissance de la mer.

A gauche, le flou accentue encore la folie de

l'élément liquide tandis que les filins

parfaitement dessinés, noirs, raides et nets à

droite de l'image, opposent leur opiniâtreté à la démente.

Le sujet principal est la levée d'une vague

monstrueuse, centrée et claire sur un fond sombre.

La double opposition de la violence de la mer

contre la petitesse du bateau ainsi que du

chaos

liquide contre la géométrie du bateau crée

l'esthétique de cette belle image au sujet

renforcé par un fort vignettage.

Examinons à présent quelques images plus

récentes obtenues grâce au site marmar(2),dont

nous saluons la gentillesse des membres et la

courtoisie de son capitaine.

Royal

Clipper_- Fort-de-France - 7 février 2014

©Yvon Perchoc

Royal

Clipper_- Fort-de-France - 7 février 2014

©Yvon Perchoc

Cette image d'Yvon Perchoc joue sur les éléments

déjà signalés en tout début d'article : le sujet

est placé au centre de l'image, porte le

meilleur blanc et le meilleur noir. Le bateau

détaillé et net s'oppose à un alentour rejeté à

distance, plus flou et plus sombre. Yvon joue à

100% la qualité des bateaux d'être des sujets

naturellement photogéniques. Il y a beaucoup de

chose à voir dans l'image : la mer est bien

détaillée, il y a vaguelettes et écume, les

lointains sont riches et détaillés, le ciel est

complexe et intéressant ; ces trois complexités

répondent à la complexité du bateau, un cinq

mats rutilant saisi dans une vue simple et

directe... un parti de composition biblique,

ici en opposition avec le contenu fouillé de l'image.

CMA

CGM Christophe Colomb - ©CMA

CGM

CMA

CGM Christophe Colomb - ©CMA

CGM

Dans cette image "officielle" de la CMA-CGM sur

l'un de ses plus grands bateaux actuellement en

service, le point de vue élevé au niveau de la

passerelle a simplifié la mer, rejetée à

distance, qui ne détourne pas le regard de

l'objet bateau, centré en plein au milieu de

l'image. Le ciel plutôt dégagé et aux tendres

reflets roses est lui aussi d'une grande

douceur. L'ensemble du contexte laisse toute sa

place à la force tranquille du bateau dont le

sillage montre qu'il vient de très loin et que

rien ne peut entraver sa marche. La photo est

somptueuse et le message passe parfaitement. La photographie, manifestement venue d'une prise

aérienne, permet d'éviter la présence en bas

d'un sillage parasite, dû à la propulsion de l'éventuel

bateau du photographe.

La passerelle blanche, bien placée au milieu de

l'image concentre le regard du spectateur. Elle

domine légèrement le point de vue

: le bateau nous domine, mais sans trop

en faire. Nous sommes ici bien loin du petit

bateau face à la mer furieuse. Le bateau est un

géant sur une mer grandiose et sous un ciel

immense, un géant parmi les géants.

S'il y a une esthétique ici, c'est celle de la

retenue : le géant de la mer est photographié

tout en douceur. Il convainc que tout est

parfaitement normal et que sa puissance est

parfaitement naturelle et adaptée. On attendrait

un grandiose de circonstance et rien ne vient.

Tout est naturel. La seule esthétique en

opération est la photogénie naturelle du bateau

centré portant le meilleur blanc et le meilleur

noir...

Nous touchons avec cette image un autre point

fondamental. Nous avions déjà fait remarquer en

début d'article que le bateau était un bon sujet

en ce sens qu'il présentait les limites claires

d'un objet parfaitement défini, facilement

opposable à l'environnement homogène dans lequel

il circule : la mer.

Il faut ajouter à ces qualités intrinsèques,

pour les navires marchands, en général de grande

taille, un aspect fondamental : le bateau est un

sujet qui offre

de belles opportunités de comparaison

d'échelle.

Si la photographie précédente montre en effet un

géant parmi les géants, le bateau en mer est

très souvent un nain perdu dans des forces

infiniment supérieures à lui. Lorsqu'il revient

du monde des géants et entre au port, en ce qu'il

est taillé grand pour résister aux puissances de

la mer, il devient un géant. Ce jeu sur les

échelles modifie rapidement les points de vue

sur le navire marchand, et la modification de

ces points de vue est à la base de la jouissance

esthétique. Lorsque le bateau est au port, les

métaphores de Gulliver à Lilliput deviennent

fréquentes et fournissent de formidables images.

Quelques exemples :

Emma

Maersk -

©Hervé COZANET(3)

Emma

Maersk -

©Hervé COZANET(3)

http://www.marine-marchande.net/groupe%20mar-mar/groupe%20mar-mar.htm

Dans cette très belle photo où le bleu des

coques de chez Maersk se compare au bleu du

ciel, l'étrave du grand corps du géant, juste

retenu par les liens des lilliputiens domine

l'observateur de très haut. Le navire marchand

appartient manifestement au monde des géants et

le point de vue permet d'en admirer la puissance

et la force. La rouille sur le bulbe renvoie aux

matériaux primitifs et ajoute de la puissance à

la puissance. Un grand classique, parfaitement

réussi. L'opposition entre notre monde

(de nain)

et celui du bateau (le géant) passe ici en-dehors de l'image.

Il n'y a évidemment qu'une opposition et

encore, extérieure à l'image, mais tellement forte et claire que

l'image est fort belle.

Peinture

sur la coque -

©Hervé COZANET

Peinture

sur la coque -

©Hervé COZANET

http://www.marine-marchande.net/groupe%20mar-mar/groupe%20mar-mar.htm

Deuxième image évoquant un message comparable ;

des fourmis aident le géant, cette fois juste

suggéré. On retrouve ici, avec les peintres,

l'opposition des nains et des géants mais

intégrée à l'image, ce qui est mieux. L'image

est peut-être plus riche également avec

l'apparition d'une deuxième opposition (à peine

suggérée dans la précédente) : on voit la cale

sèche où le monstre est retenu, et au loin, en

bleu délavé, le monde de lumière, auquel le

monstre appartient et auquel il sera rendu,

après le travail dans la pénombre de la cale.

Ombre et lumière, prison et

liberté, cette

opposition est soulignée par la multitude des

liens qui attachent le navire au bord de la

cale.

Il existe enfin une troisième opposition celle

du vide de la cale au plein de la mer : le point

de vue légèrement suggéré au-dessus de la cale

permet de ressentir que la scène a lieu sous

l'eau. Cela introduit une précarité dans

l'action : on sent que la mer pèse pour revenir

et envahir la cale. La situation des deux

personnages, déjà vertigineuse, est donc rendue

encore plus précaire. Si l'on examine enfin de

près l'action dans la nacelle, on a l'impression

que les deux personnages ne peuvent détacher

leur regard du monstre ; presque le jet de

peinture deviendrait une arme qui tient le géant

à distance tandis que le personnage de gauche

semble reculer de peur.

Esthétiquement voilà donc une image qui marche

bien.

Port

de Rotterdam -

©Françoise MASSARD (4)

Port

de Rotterdam -

©Françoise MASSARD (4)

Cette photographie

pourrait rappeler certaines photographies de

l'art contemporain. Il semble qu'on y expose

l'absence de sujet : pas d'action en route, pas

de photographie de bateau en totalité (de bateau

comme sujet), un calme des éléments qui les

prive de tout romantisme, ciel plat et eau de

bassin lisse, à peine troublée par un léger

clapotis. La circulation du regard ne renseigne

pas plus : il entre par le meilleur contraste,

au premier-plan à droite du gouvernail sous le

bleu sombre de la coque, pour sauter ensuite

sur les grues du Turandot et son mât avant qui

se confondent presque avec les grues du port.

L'œil erre sans but dans le port à l'arrêt. Mais

ceux qui se sont perdus dans les ports, ces

grands espaces qui de temps en temps s'animent,

ceux qui ont communié avec les grands bateaux de

commerce, secoués par les flots, ceux qui ont

longtemps bourlingué dans ces usines flottantes

sous la pression continue des moteurs et le

sifflement des équipements de bord apprécieront,

comme nos géants, le repos de ces havres

hospitaliers où il peuvent enfin goûter au

calme. Le croisement des deux chaines

d'amarrage, à peu près au centre de l'image,

comme un signe qui n'insiste pas et ne cherche

pas à indiquer plus que la possibilité d'un

sens, ne trouble même pas cette image

parfaitement vide où l'on pourra, du coup,

projeter tout l'amour qu'on a de la mer et des

navires marchands.

Cette image, comme nombre

d'images de la photographie contemporaine,

impose son sens contemplatif par la suggestion

d'un cadre. Par le cadrage, le photographe dit

au spectateur qu'il y a un sens à trouver, et le

spectateur est convoqué à parcourir les éléments

donnés pour trouver ce sens. En s'investissant

dans une image expressément vidée de contenu, il

construit lui-même le sens qui lui correspond le

plus ; ce faisant il se projette dans l'image,

s'y reconnait, et finit par lui trouver une

beauté suave.

L'art contemporain joue ainsi de la

participation du spectateur à la construction de

l'œuvre d'art. Elle joue plus comme un piège

pour des spectateurs à l'imagination féconde

qu'elle ne propose dans l'image des oppositions

objectives pour conduire l'interprétation vers

des buts précis et contrôlés par le photographe.

Elle n'en est pas moins extrêmement dirigiste :

toute la violence est reportée sur l'arbitraire

du cadrage, tandis que dans les photographies

d'oppositions maîtrisées le photographe tente de

convaincre le spectateur d'une façon logique. On

retrouve deux approches de l'esthétique : l'une,

sensuelle, impose le périmètre d'une surface de

projection et n'intervient pas sur le film,

l'autre argumente, démontre et veut conduire

avec maîtrise à un effet donné.

Notes

(1) Concernant la

constitution de l'esthétique et les oppositions

on pourra se reporter à ces pages :

www.galerie-photo.com/esthetique-jouissance-beau-comique.html

www.galerie-photo.com/robert-musil-esthetique.html

www.galerie-photo.com/oeuvre-art.html

(2) http://www.marine-marchande.net/groupe%20mar-mar/groupe%20mar-mar.htm : marmar est le groupe de discussions yahoo spécialisé sur la marine marchande associé au site www.marine-marchande.net.

(3) Hervé Cozanet est le capitaine de la liste Marmar et le webmestre de www.marine-marchande.net

(4) Françoise Massard,

ex-seconde capitaine de

www.marine-marchande.net s'occupe du sitehttp://www.cargos-paquebots.net

Dernière mise à jour : mars 2019

|

tous les textes

sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs |

|||||

|

|

|||||

|

une réalisation phonem |

|

||||

|

|

|||||