|

|

|||||||||||||||||||||||||||

le photographe

Interviewé par Raphaël SCHOTT interview par

|

Olivier Roller : les figures du pouvoirInterview par Raphaël Schott

Olivier Roller, on vous connaît comme un portraitiste très présent dans la presse européenne ces 10 dernières années, d’où venez-vous ? Comment êtes-vous devenu photographe ? Lors de mes études, j’ai obtenu une maîtrise en droit et une maîtrise en sciences politiques, mais je ressentais que je ne voulais pas passer ma vie dans des univers de bureau et de hiérarchie comme ceux-là. Au départ, la photographie était une passion qui grignotait petit à petit mon temps libre, et je me suis alors dit : pourquoi ne pas en faire mon métier ? Je suis allé voir le seul photographe que je connaissais qui travaillait aux Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) un quotidien régional. Il a essayé de me décourager en prétextant que l’âge d’or de la photographie de presse était fini depuis les années 1970 ! Je me suis quand même lancé et ça a marché pour moi. J’avais 23 ans, et au départ j’ai donc travaillé pour la presse, le portrait est venu un peu plus tard.

Est-ce que vous pensez que la photographie peut servir d’alibi, de passeport à la rencontre et permet justement d’être un témoin privilégié qui traverse tous les clivages de la société ? À mes débuts, j’étais dans l’idée de la rencontre et grâce à ces années dans la presse, j’ai parcouru la France tous azimuts. C’est cela qui était très chouette, j’étais projeté dans différents milieux qui n’étaient pas les miens et dans quantité d'endroits où seuls les photographes peuvent aller. Ce que je trouve génial dans le rôle du photographe, c’est que l'on aborde quelqu’un dans la rue en lui demandant : “ Bonjour j’aimerais bien voir à quoi ça ressemble chez vous ? ” et bien il va dire non, tandis que si l’on se présente ainsi : “ Je suis photographe et j’aimerais bien vous prendre en slip assis sur votre lit ” et bien en général le gars dit oui ; c’est quand même dingue !

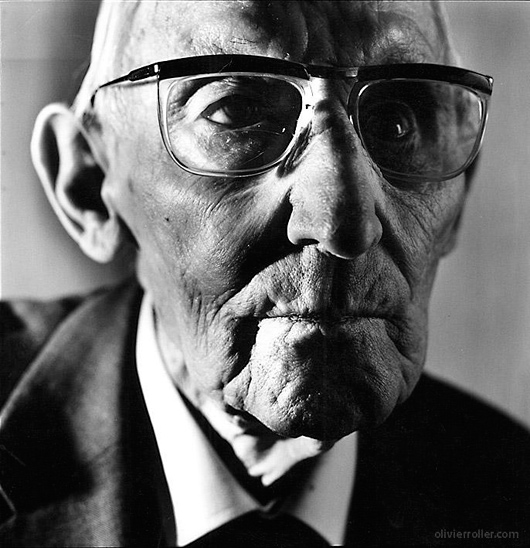

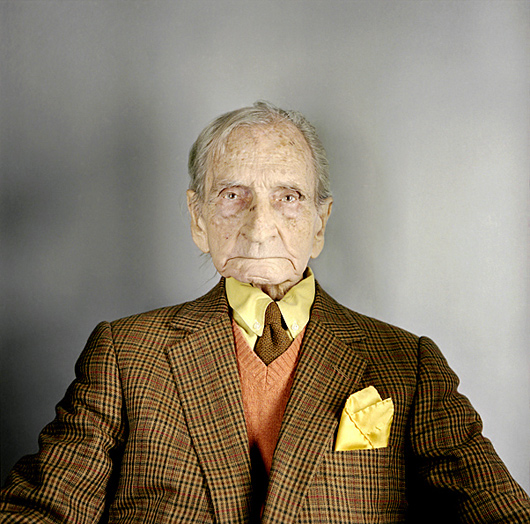

Vous déclarez ne pas avoir été porté sur le portrait au début de votre carrière, alors comment êtes-vous arrivé à la forme de portrait tel que vous la pratiquez aujourd’hui ? Je suis arrivé au portrait en achetant un appareil photographique moyen format 6X6 Mamiya bi-objectifs. L’un des premiers portraits que j’ai réalisés était celui de grand-père, un vieux monsieur né en 1899 qui a traversé le XXe siècle.

J’ai le sentiment d’avoir réussi ce premier portrait comme un golfeur qui fait un incroyable trou en un et jamais ne le reproduira. Ce premier vrai portrait m’émeut encore, je le trouve vraiment bien même s’il est un peu le fruit du hasard, un joli hasard ; c’est grâce à lui que j’ai pris conscience que la photographie peut dire beaucoup et que tout est possible avec ce langage à part entière et qu’il fallait que je creuse dans cette voie. Je crois que l'on ne fait jamais les choses sans raison. Je n’ai pas connu mon père et je pense que par la photographie, je cherche à capter des visages qui pourraient être ceux de mon père. J’ai toujours aimé photographier les hommes qui pourraient avoir son âge. Ce premier portrait de mon grand-père incarnait la seule figure d'autorité paternelle que je connaissais. Voilà, une des raisons pour lesquelles j’utilise la photographie, l’image est un langage que l’artiste peut utiliser avec ses propres béances et les trous dans son histoire, il va questionner ses propres zones sensibles grâce à ce médium. Dès ce premier portrait, j’ai cadré très serré en épurant le décor au maximum pour évincer tout artifice, J'ai pour la première fois dépassé les clichés du portrait familial réussi : sourire, se tenir droit, être beau.

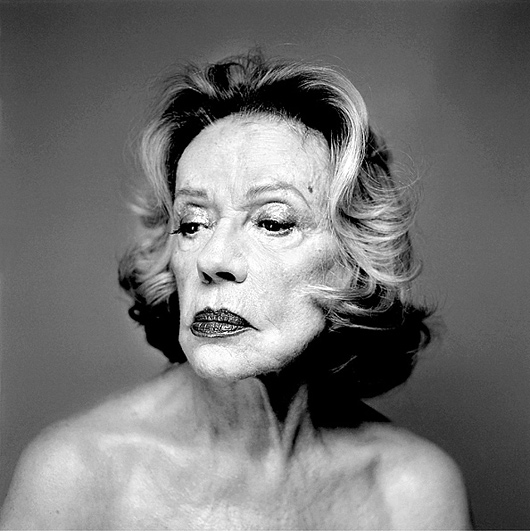

Dans vos travaux antérieurs, il y a ce portrait de Jeanne Moreau plus humanisé, plus doux que ce que vous faites dans votre série actuelle “ Figures du Pouvoir ” et plus proche de l’esprit du portrait de votre grand-père. On dirait qu'elle s'abandonne totalement à l'image sans chercher à cacher aucune trace de la vie qui d'habitude n'est pas à l’avantage d’une femme. Comment a-t-elle perçu ce portrait ?

Jeanne Moreau, c'était le premier portrait que je réalisais pour un projet personnel, elle a accepté mais souhaité que son coiffeur et son maquilleur soient là pour s'occuper d'elle. À propos du résultat ? En fait, elle ne m'a rien dit, je n’ai pas pu lui remettre le tirage en main propre et je n'ai pas trop insisté pour avoir le retour. Je montre leurs photos aux gens, si je n’ai pas de retour, c'est que ça va, et quand ils ne sont pas contents, ils le disent de toute façon. Il faut s’interroger sur la place que l’on cherche à occuper en tant que photographe, si c’est pour se faire des amis, il faudra dans ce cas réaliser des images qui leur plaisent. Mais si on cherche à s’exprimer, si on a quelque chose à dire, alors il faudra chercher à être soi-même quitte à ce que l'image produite déplaise au modèle ; rester soi-même c’est ce qui importe. Quand on fait les choses pour rien, pour son propre projet, juste par envie, c'est là que les choses deviennent possibles, ce qui échappe à la commande échappe à la contrainte et à l'obligation d’un résultat attendu. En faisant ce que l'on veut, on retrouve le pouvoir de faire.

Votre technique actuelle c’est donc de cadrer très serré, de faire un gros plan des visages avec beaucoup de détails, pourquoi ? Je pense que l’histoire de notre vie s’inscrit dans notre visage, quelque part mon plaisir, c’est de regarder les autres et l’une des requêtes que j’aimerais formuler au public de mes expositions, c’est qu’ils s’approchent des images, qu’ils aillent creuser et coller leur œil à la photo, regarder de près, le visage est riche. J’ai beaucoup travaillé au moyen format et un petit peu à la chambre et je suis passé au numérique, car je suis tombé amoureux du truc, la manière dont le numérique restitue la matière dans la peau, je trouve cela beau. Pour moi la peau, c'est comme un paysage, et la voir avec ses marques, sa vie, son histoire, ça m'apprend plein de choses. Aujourd’hui je trouve toujours étonnant que l’on cherche à cacher cela par la retouche, par la chirurgie esthétique, alors que ce sont juste les témoignages de l'histoire d'un homme ou d'une femme.

Vous avez entrepris une série “ Figures du Pouvoir ” un travail qui semble alimenter un projet personnel et qui échappe aux demandes éditoriales, mais que l’on voit souvent exposé, qu’en est-il ? Depuis maintenant trois ans, je réalise une fresque photographique, cherchant à décrire le pouvoir et l'influence en ce début du XXIe siècle, par les individus qui le composent. Des portraits où se mêlent politiques, financiers, publicitaires, intellectuels, diplomates, ou encore Empereurs romains. J'approfondis également la notion de pouvoir à travers des métiers qui élargissent le projet en photographiant d’autres détenteurs de pouvoirs et d’influence, les conseillers, les lobbyistes et, prochainement, les personnages de différents courants religieux. Pour parler plus précisément du pouvoir, il me reste un lien avec mes études par une phrase prononcée par l’un de mes professeurs : le fameux “ ils ”, du pouvoir lointain. Quand les gens parlent de l’autorité et du pouvoir, c’est toujours à la troisième personne, c’est toujours un groupe qui est nommé mais lointain d’eux. Du coup, je trouvais intéressant dans mon projet personnel d’essayer de documenter cette idée là, qu’est ce que le pouvoir ? Je dis cette idée, parce que l’on ne sait pas bien ce que c’est, une notion, une idée, une réalité mais en même temps un phantasme. J’ai commencé à essayer de développer ce travail dans le cadre de la presse, et même si j’ai eu quelques publications, ça n’a pas bien marché car ceux qui venaient se faire photographier avaient un message à faire passer au travers de l’article, ils étaient dans une démarche de communication et il y avait une sorte d’incompatibilité avec le projet que je ne destine finalement qu’à l’exposition.

Comment imposez-vous votre style ? Comment réussissez-vous à dénuder ces gens qui viennent avec, comme masque, l’image construite qu’ils cherchent à projeter ? La solution que j’ai adoptée c’est l’honnêteté, plutôt que d’essayer d’obtenir la photo en douce. J’explique clairement ma démarche. Je contacte ces gens de pouvoirs et leur décris mon intention, je leur propose de venir passer une heure au studio pour rien, gratuitement, c’est moi qui choisirai la photo sans qu’ils aient leur mot à dire, et je les invite au préalable à aller voir mon travail sur mon site. En général les gens disent oui, mais en pleine connaissance de cause.

Mais durant les séances de studio, vous prenez les rênes en tant que photographe... cela ne provoque-t-il pas quelques frictions avec des personnages au caractère bien trempé ? Oui, cela arrive, les gens de pouvoir sont rarement remis en question dans leur environnement. En acceptant le jeu du portrait dans mon studio, ils se prêtent à quelque chose qu’ils ne connaissent pas, donc qu’ils ne maîtrisent pas. De plus, pour obtenir ce que je souhaite, je vais devoir exercer une forme d’autorité sur eux et il va falloir qu’ils l’acceptent alors même qu’ils sont très rarement placés de ce côté-là dans le rapport d’autorité et que ce sont eux qui décident d’habitude. Toute une partie de la séance au studio consiste à leur expliquer pourquoi je suis là et pourquoi ils sont là, et ce que l’on va faire ensemble. Je leur démontre également qu’il va falloir qu’ils baissent la garde pour que nous arrivions à quelque chose d’intéressant. En principe les gens viennent au studio, mais il m’arrive de me déplacer chez eux. Selon le lieu où se déroule la séance, tout change dans le rapport de force qui est lié au territoire, finalement ; on est dans des choses profondément animales.

Est-ce que certaines fois, les personnes que vous sollicitez refusent le jeu du portrait par Olivier Roller ? Ou bien certains ont-ils tenté par la suite d’interdire la diffusion de leur image ? Des personnes qui refusent j’en rencontre souvent, l’actuel président de la République par exemple... je l’ai sollicité, même s’il ne s’est pas déclaré contre je n’ai toujours pas réussi à décrocher le rendez-vous. Dans chaque milieu, je croise des personnes qui ne souhaitent pas que je les photographie, mais la plupart du temps les gens acceptent et ils le font lorsqu’ils ont parfaitement bien compris et accepté le cadre du projet. Lorsqu’ils savent que leurs portraits se retrouvent en exposition, ce qui les inquiète le plus c’est le regard d’autrui sur eux, leur propre regard sur leur portrait, ils s’en fichent, en général ils l’ont assimilé. Ce que je leur propose, c’est de sortir de la dimension de la photographie de communication organisée et lissée que l’on oubliera très vite, pour tenter de changer d’échelle temps en espérant que la valeur ajoutée artistique que j’apporte permette à leur image de rester dans la mémoire collective.

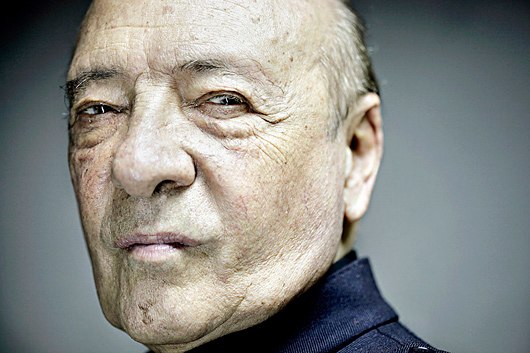

Vos portraits peuvent sembler brutaux et ironiques, comment sont-ils perçus par ceux qui y sont représentés ? Par exemple lorsque Jacques Séguéla a découvert son portrait, la seule chose qu’il ait pu faire a été de souffler son étonnement par une onomatopée ! Je trouve touchant que le roi de la communication, le gars qui a fait des présidents et qui connaît parfaitement l’image et sa construction, soit surpris par sa propre image en restant sans voix. En gros, il ne l’a pas bien pris.

Je suis resté sans nouvelles de lui durant un an avant qu’il ne m’appelle ; finalement il souhaitait avoir un tirage de cette photo parce qu’il avait besoin de la voir. “ Je me déteste, mais j’ai besoin de voir ma tête sur ta photo ” avait-il alors déclaré. C’est vrai que je l’ai presque violé ! Il m’a fallu jouer d'autorité, car il était constamment dans la représentation qu’il avait construite de lui-même alors qu’il connaissait très bien le cadre de la séance. C’est l’un de ceux qui ont vraiment eu du mal à baisser la garde.

Le photographe par sa position d'interprète de l'image projetée par les " figures de pouvoir ", ne devient-il pas lui-même un personnage de pouvoir ? Photographier est un acte de pouvoir, dans un portrait, il faut prendre le pouvoir sur le sujet, le faire plier sur son envie de représentation souvent très... lisse (sourire). En ce sens, la production de toute image est un acte de prise de pouvoir.

Vous avez beaucoup photographié le monde politique, dont certaines personnes sont candidates à l’élection présidentielle, avez-vous une anecdote avec l’une d’entre elles ? Lors d’une séance de portrait, il y a quelques semaines, François Hollande m’a confié bien connaître mes images et précisé qu'il les redoute. Avant de commencer, il m’a lancé : “ Alors cette fois, vous allez me faire quelle tête ? Parce que pour la prochaine photo que l'on fera ensemble, qui sera le portrait officiel de président de la République, il faudra faire plus sobre hein !” et il a rit.

Pensez-vous qu’il existe différentes formes de pouvoir ? Et s’il y a, est-ce que les différences peuvent se percevoir sur des portraits Les différences que je perçois se situent plutôt entre les gens qui sont nés avec leurs pouvoirs et ceux qui les ont acquis. Je vois dans les photos que le visage de ceux qui ont du pouvoir à la naissance présente une sorte de maintien de gens bien nés. Je n'ai aucun jugement de valeur sur la légitimité de leur position, mais je me rends compte que cela s’inscrit dans les visages. Tout comme m'intéresse la marque du temps sur les visages et quelquefois la marque de l'exercice du pouvoir. Je pense également que le métier que l'on fait peut s'inscrire sur notre faciès, un peu comme les mains burinées d’un travailleur manuel. Je pense que c'est pareil pour les politiques qui ont par exemple des rides dues à l'exercice de leur métier. Il suffit de regarder le président actuel et son visage d’aujourd'hui par rapport au début de son mandat et l'on constate qu’il semble avoir pris bien plus que cinq ans en cinq ans ; du coup, je pense sincèrement que l’exercice du pouvoir use en même temps qu'il surélève. Je crois que ceux qui acceptent d’être photographiés le font en partie, même inconsciemment, par espoir de ne pas mourir, avec une sorte de volonté de vouloir continuer à exister, comme une sorte de quête de l'immortalité. Mais c'est peut-être mon propre fantasme que j’exprime en pensant cela. D’ailleurs je trouve que, lorsque l’on parle de pouvoir, on parle toujours de fantasme, je trouve que le pouvoir mélange réalité du pouvoir et fantasme quant à l'exercice réel dudit pouvoir.

Est-ce que la grandeur du pouvoir n'est justement pas liée à la grandeur du fantasme que les gens se font de ce pouvoir ? Cette grandeur ne repose-t-elle pas uniquement sur la reconnaissance, donc la notoriété, et donc la communication qui permet d’obtenir cette notoriété ? Quelque part le fait de représenter les gens de pouvoir en montrant qu'ils sont comme d’autres hommes permet de réduire la vision fantasmagorique erronée que l'on peut se faire d’eux. Le fantasme, c'est par exemple de prêter aux politiques un pouvoir qu'ils n'ont pas nécessairement parce que c'est pratique pour nous, grand public, de nous décharger de certaines responsabilités et de les transférer entre leurs mains. Louis Marin disait du pouvoir que c’est la capacité à faire quelque chose, le pouvoir de faire quelque chose mais pas nécessairement de le faire !

À propos, pourquoi exposez-vous au milieu des “ Figures du Pouvoir ” contemporaines vos séries de photographies sur les bustes d'empereur de l'Antiquité ? Y a-t-il un lien, un parallèle ? Je trouve qu'à l'Antiquité romaine, toutes les préoccupations sur la représentation du pouvoir étaient déjà là. Les questionnements sont les mêmes qu'aujourd'hui, comme la question de la retouche plastique. Auguste, le premier des Empereurs fût le premier Empereur “ Photoshop ”. De son vivant, il ordonnait de retoucher la plastique de ces bustes pour corriger les parties de son visage qu'il n'aimait pas. D’une certaine manière, il se faisait diviniser de son vivant sur ses statues officielles. Tandis que Jules César n’a été divinisé dans ses représentations qu’après sa mort alors que les bustes réalisés de son vivant avec des rides, étaient le reflet sans complexe des périodes successives de sa vie. Le cœur du pouvoir et sa représentation sont nés dans l'Empire romain, c'était un empire tellement vaste qu’il fallait asseoir d’un bout à l’autre l’autorité de l’Empereur sans pour autant qu’il s’y rende. Donc pour faire circuler l'image de celui qui incarnait le pouvoir il y avait la représentation sur la monnaie qui circulait beaucoup, mais qui était imparfaite, à la limite de la caricature. On utilisa donc la sculpture et les bustes étaient réalisés en quantité pour être placés dans tous les lieux de représentation du pouvoir dans l'empire.

Justement, pensez-vous que l'assise du pouvoir résidait déjà dans la représentation et la notoriété ? Croyez-vous à la nécessité de multiplier l'image du puissant afin qu'il soit reconnu sans conteste ? Par son image le puissant était physiquement présent, un peu comme les portraits officiels des présidents de la République dans les mairies. L'image induisait une sorte de présence, comme si la représentation de l’Empereur suffisait à l'incarner et que son image devenait alors garante d'une soumission dans l’Empire. Pourtant, le buste en pierre de l���������������������������������������������������Empereur n'avait qu’une qualité de représentation du pouvoir, ce n’était pas le pouvoir lui-même... mais à nouveau on leur conférait une dimension nourrie par le fantasme. Le pouvoir dans les sociétés démocratiques actuelles et en fait conféré par la reconnaissance des autres. La série sur “ Les Empereurs ” fait le lien entre le pouvoir actuel et l'image du pouvoir. Le pouvoir, c’est tout et rien à la fois. Il est intéressant de noter que les Empereurs ont disparu et qu’il ne nous reste d’eux que quelques bustes qui ont perduré au delà de la réalité même de leur pouvoir. Ce qui explique l'intérêt que les gens de pouvoir portent en général à leur image avec l’espoir secret qu’elle leur survive, leur conférant ainsi une forme d'immortalité. D’autant qu’aujourd’hui il n’y a pas de reconnaissance du pouvoir sans reconnaissance de l’action concrète qui a besoin de la communication pour exister aux yeux de tous.

LivresOlivier Roller est l’auteur de :

- Clarita's way - Portraits Ecrivains et Cinéastes - ed. Autre Regard en 1997

|

||||||||||||||||||||||||||

|

dernière modification de cet article : 2012

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||