Analyse d'image

Degas : Jeunes Spartiates

par Henri Peyre

La cible

Nous entreprenons ici

l'étude d'une peinture de jeunesse de Degas

:

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hilaire-germain-edgar-degas-young-spartans-exercising

Le titre de cette

œuvre de Degas est peu établi. On

peut trouver l'œuvre sous le nom de

l'éducation des spartiates, ou de

Petites filles spartiates

provoquant des garçons.

Edgar Degas était

très attaché à cette œuvre complexe,

réalisée vers 1860, dont il ne se

sépara jamais.

Nous reproduisons ci-dessous un

reflet de cette œuvre (pour ne pas

enfreindre les droits d'auteur).

Le tableau est

intéressant par l’impression que l’image est

particulièrement stylée et contrainte. Sa

richesse tient beaucoup à la gestuelle des

différents personnages. Le décryptage des

postures révèle du sens, explique les

impressions du spectateur et, conduit à son

terme, permet de mieux apprécier le tableau.

Composition et sens

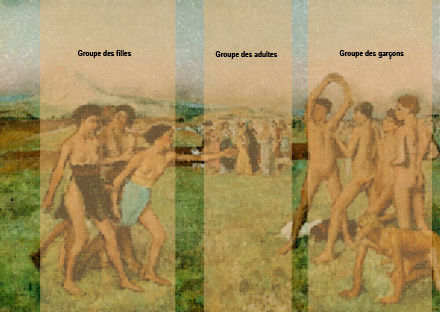

Trois groupes de personnages sont

représentés, assez nettement détachés les

uns des autres :

- le groupe des filles,

- le groupe des garçons,

- le groupe des adultes.

Le premier coup d'œil, avec la perception de

ces groupes, fait penser au spectateur que le sujet du

tableau risque d'être celui des rapports entre ces

différents groupes.

A l'heure des études de genre, la question

vient tout de suite à l'esprit : qui domine

?

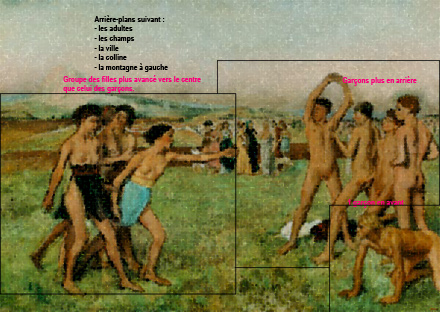

Les têtes des garçons sont placées au-dessus

de celles des filles (si l'on élimine de

l'analyse le premier des garçons) et

au-dessus de celles des adultes. La première

impression pourrait donc être que les

garçons sont dominants. Toutefois, un regard

sur les pieds révèle un étagement

perspectif, conduisant à reconnaître une

imbrication des plans des groupes de filles

et de garçons. Cette deuxième interprétation

ne laisse pas le garçon du premier plan

en-dehors de l'analyse, et est donc plus

intéressante :

2 plans sur les garçons encadrent le plan où

sont regroupées les filles, tandis

qu'adultes et fond de paysage jouent les

figurants dans le lointain.

L'action apparaît ainsi comme imbriquée dans

le sens de la profondeur du tableau, alors

qu'elle n'est pas imbriquée dans le sens

horizontal, chaque groupe étant nettement

isolé dans l'espace.

L'impression est donc que garçons et filles

qui sont nettement séparé sur la surface du

tableau ont à voir malgré tout dans la même

scène.

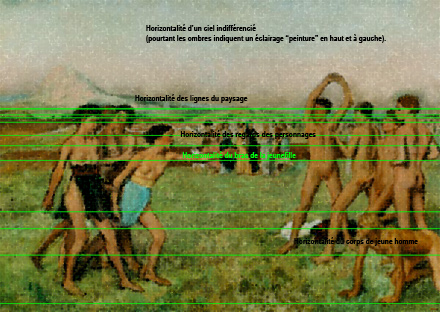

Un très grand nombre d'éléments jouant sur

des horizontales travaille à réunir les

acteurs de la pièce :

- Le ciel est indifférencié dans sa lumière,

de gauche à droite (alors que l'éclairage,

si l'on considère les ombres, vient du haut

gauche du tableau).

- Les lignes du paysage d'arrière-plan

portent de solides bases horizontales.

- Les regards qu'échangent les personnages

sont largement horizontaux.

-L'élément le plus fort de l'horizontalité

est le bras de la jeune fille, porté droit

vers le groupe de garçons.

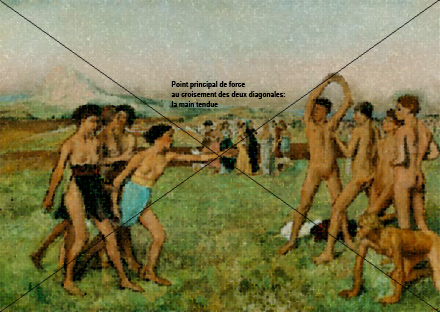

L'extrémité du bras de la jeune fille arrive

au point le plus fort de la composition :

traditionnellement le croisement des deux

diagonales, centre du tableau, du regard du

peintre et du spectateur. Une conclusion

s'impose : les filles mènent l'action. Les

garçons ne dominent pas. On les provoque.

Et pourtant, en réalité, qui provoque ?

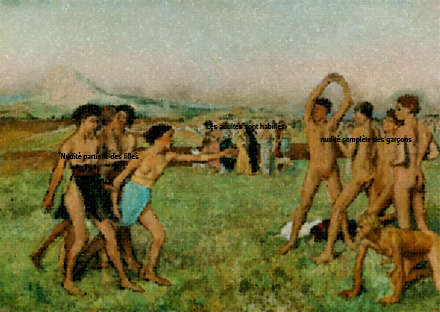

La nudité des garçons est complète, les

vêtements enlevés sont dans l'herbe ; tandis

que les filles sont à demi-nues, poitrine à

l'air. Les adultes de l'arrière-plan sont

eux tout à fait habillés.

Les garçons provoquent à la sexualité des

filles qui ne semblent pas indifférentes.

La provocation sexuelle, objet du tableau,

est renforcée par ce personnage du premier

plan. Il est surnuméraire. Il y a 4 filles

d'un côté et 4 garçons plus lui de

l'autre. Par ailleurs, il présente une posture

bien étrange : à quatre pattes comme un

animal.

Dans ce petit jeu dont on voit parfaitement

où il va mener, qui provoque, qui désire,

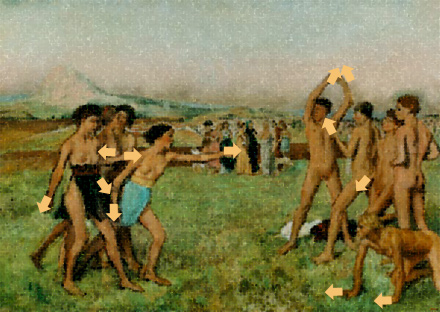

qui tempère ? La position des mains des uns

et des autres est éloquente :

La fille du centre de l'image porte une main

complètement engagée à l'horizontale vers le

groupe des garçons, mais sa deuxième main

tournée vers le bas l'ancre malgré tout au

même endroit où elle est encore . Le jeune

garçon en bas à droite de l'image montre une

attirance bien plus grande pour le groupe

des filles : ses deux mains sont

complètement tournées vers elles. Rien ne

peut plus le retenir. Une deuxième fille,

dont on ne voit qu'une main tournée elle

aussi complètement vers les garçons, est

retenue à grand peine par la fille du fond,

dont la main visible retient l'élan de la

précédente. La dernière fille à gauche n'est

pas disposée à bouger : ses mains pointent

également plutôt vers le bas et de façon

symétrique par rapport à la verticale. Deux

autres garçons présentent une main seule

tournée vers les filles. Ils sont plutôt

décidés à y aller. Un troisième ne montre ni

ses mains ni ses intentions. Le dernier

garçon lève deux mains symétriques et

neutres par rapport aux filles, mais c'est

pour mieux exhiber son sexe offert aux

jeunes femmes.

Conclusion

On peut discuter du

titre de cette œuvre à la lueur des quelques

éléments fondamentaux repérés. Il ne nous

semble pas qu'un titre comme Petites filles spartiates

provoquant des garçons ne soit très

juste. Les garçons ne sont pas nus par

hasard. Ce sont eux les provocateurs. Deux

filles sont fortement tentées comme leurs

mains l'indiquent. Mais le plus excité de

tous est bien ce personnage aux deux mains

tendus vers les filles qui est au premier

plan dans une posture animale. C'est lui,

malgré tout, qui donne le sens de ce tableau

où, à première vue, le bras de la fille jouait

le rôle le plus actif. Il est le personnage

le plus avide qui révèle le mieux ce qui est

en cause dans ce tableau étrange où les

groupes semblaient séparés. La sexualité des

garçons s'exerce en moteur, dans un schéma

d'offrande. Les filles décident et le

tableau montre le moment de la décision avec

ce bras levé de la fille au croisement des

diagonales.

La gestuelle très

travaillée semble bien

classique. Mais le classicisme artistique et

sa maîtrise ne font que souligner par

opposition les contraintes et la violence

d'un instinct toujours prêt à se libérer.

dernière

modification de cet article : 2018

|